鼻咽癌的“地域魔咒”与治疗困境

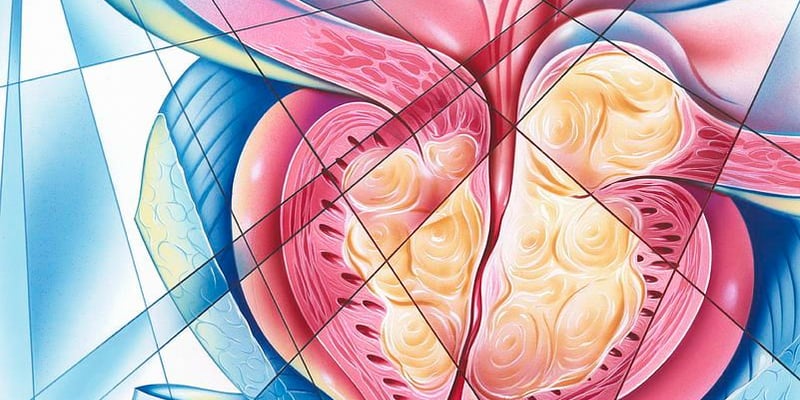

鼻咽癌(Nasopharyngeal Carcinoma, NPC)是一种起源于鼻咽顶后壁和咽隐窝等处黏膜上皮的恶性肿瘤。与其他癌症相比,它的分布具有显著的“地域偏好”,在中国南方,特别是广东、广西、福建等地区以及东南亚国家,其发病率远高于世界其他地区,因此也被称为“广东癌”。这种独特的地域聚集性背后,隐藏着遗传易感性、环境因素以及病毒感染等多重复杂因素的交织。

其中,EB病毒(Epstein-Barr virus, EBV)的感染被认为是导致鼻咽癌发生的最主要元凶之一。流行病学研究表明,几乎所有非角化型鼻咽癌患者的肿瘤细胞中都能检测到EB病毒的踪迹。这种病毒在感染鼻咽部上皮细胞后,并不会立刻“行凶”,而是会进入一种潜伏状态。在潜伏期,病毒会表达一系列基因产物,例如潜伏膜蛋白1(LMP1)等,这些病毒蛋白就像是安插在细胞内部的“间谍”,能够持续激活细胞内的多种信号通路,如NF-κB通路,从而扰乱细胞正常的生长和凋亡程序,最终诱导细胞癌变,推动肿瘤的发生与发展。

对于早期鼻咽癌患者而言,现代医学已经拥有了相对成熟的治疗方案。以放射治疗为主,辅以化疗的综合治疗模式,可以使早期患者的五年生存率达到一个较高的水平,甚至实现临床治愈。然而,残酷的现实是,由于鼻咽癌早期症状不典型,如鼻塞、耳鸣、涕中带血等,很容易被误认为是鼻炎或感冒,导致许多患者在确诊时,病情已经进展到局部晚期,甚至出现了颈部淋巴结或远处器官的转移。

一旦鼻咽癌进入晚期,治疗的难度便会呈几何级数增长。复发和远处转移成为悬在每一位晚期患者头顶的“达摩克利斯之剑”,也是导致治疗失败、患者死亡的主要原因。尽管现有的化疗、靶向治疗和免疫治疗在一定程度上延缓了疾病进程,但对于复发或转移性鼻咽癌的整体疗效仍然有限,患者迫切需要更加有效、更加创新的治疗策略。在这样的背景下,科学家们将目光投向了分子生物学的前沿领域,试图从基因和分子的层面,寻找攻克鼻咽癌的新靶点和新方法,而环状RNA(circular RNA, circRNA)的出现,为这一探索带来了全新的曙光。

揭开神秘面纱:什么是环状RNA (circRNA)?

在我们的细胞内,遗传信息的核心载体是DNA。当细胞需要制造蛋白质来执行各种生命功能时,DNA上的遗传密码会先被“抄写”成一条信使RNA(mRNA),这条mRNA就像一张指令蓝图,指导蛋白质的合成。长久以来,我们对RNA的认知主要集中在这种线性的分子上,它们通常有一个起点(5’端)和一个终点(3’端),就像一根绳子。

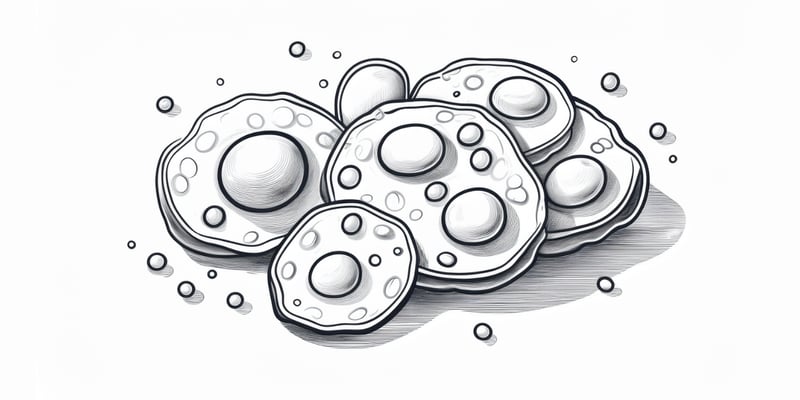

然而,随着基因测序技术的飞速发展,科学家们在细胞内发现了一类非常特殊的RNA分子——环状RNA(circRNA)。顾名思义,它们的头(5’端)和尾(3’端)通过一个共价键连接在一起,形成了一个封闭的环状结构,就像一根首尾相连的橡皮筋。这种独特的闭环结构赋予了circRNA非凡的特性。

首先,它具有极高的稳定性。我们体内的线性RNA分子很容易被一种叫做“核酸外切酶”的物质从两端降解掉,寿命通常很短。但circRNA没有“头”和“尾”这样的弱点,因此能够抵抗这些酶的攻击,在细胞内稳定存在更长的时间。这种高稳定性使得circRNA有潜力成为理想的疾病生物标志物,例如通过检测血液等体液中的circRNA水平来诊断疾病或监测病情。

在被发现的早期,这些环状的RNA分子一度被认为是基因转录过程中产生的“废料”或“噪音”,不具备任何生物学功能。但随后的研究彻底颠覆了这一看法。科学家们发现,circRNA在细胞内扮演着多种重要的调控角色,例如像“海绵”一样吸附并抑制microRNA的功能,或者与蛋白质结合,影响其活性。它们广泛参与了细胞增殖、分化、凋亡等几乎所有的生命过程,其异常表达与包括癌症在内的多种疾病密切相关。

惊人发现:环状RNA也能“发号施令”制造蛋白质

在分子生物学的“中心法则”中,RNA通常被视为DNA和蛋白质之间的信使,而其中很大一部分RNA,包括circRNA,被归类为“非编码RNA”,即它们本身不携带制造蛋白质的指令。然而,科学的魅力就在于不断打破常规。近年来,一项颠覆性的发现震惊了生命科学界:一部分环状RNA,竟然也具备编码蛋白质的能力!

传统的蛋白质翻译过程,需要线性mRNA分子头部的“帽子结构”作为起始信号。由于circRNA没有这个“帽子”,理论上是无法启动蛋白质合成的。但研究发现,circRNA进化出了一套独特的、不依赖“帽子”的翻译机制,主要包括以下几种:

- 内部核糖体进入位点(IRES)驱动的翻译: 一些circRNA分子内部含有一段特殊的序列,被称为IRES。这个位点就像一个“秘密登陆平台”,可以直接招募核糖体(蛋白质的制造工厂)附着上来,并从环内的某个特定位置开始翻译,从而产生功能性的多肽或蛋白质。

- m6A修饰介导的翻译: m6A(N6-甲基腺嘌呤)是RNA上最常见的一种化学修饰。当circRNA上富集了这种m6A修饰后,它能吸引特定的“阅读器”蛋白,这些蛋白进而帮助招募核糖体,启动翻译过程。这种机制被称为MIRES(m6A-induced ribosome engagement sites)。

这一发现意义重大。它意味着在我们的细胞中,除了传统基因编码的蛋白质外,还存在一个由circRNA编码的、全新的“隐藏蛋白质组”。这些由circRNA翻译而来的肽段,虽然通常较短,但它们同样具有生物学活性,能够参与到关键的细胞信号通路调控中,影响细胞的命运。在癌症研究领域,这无疑打开了一个全新的窗口,为理解肿瘤的复杂分子机制提供了新的视角。如果您对这些前沿的科学概念感到困惑,或想了解它们对具体病情可能产生的影响,可以随时通过MedFind的AI问诊服务获得通俗易懂的解答。

环状RNA编码肽在鼻咽癌中的潜在角色

将这一前沿发现聚焦于鼻咽癌,科学家们推测,这些由circRNA编码的神秘肽段,很可能在鼻咽癌的发生、发展、侵袭和转移过程中扮演着“幕后黑手”的角色。尽管相关研究尚处于起步阶段,但已有的证据和理论推导为我们描绘了几个可能的方向:

- 调控关键信号通路: 这些肽段可能作为信号分子,直接激活或抑制与癌症相关的信号通路。例如,某个肽段可能模拟或干扰了促进细胞生长的信号,导致鼻咽癌细胞无限增殖。

- 影响肿瘤微环境: 肿瘤的生长离不开其周围的“土壤”,即肿瘤微环境。circRNA编码的肽段可能会被分泌到细胞外,改变微环境的组成,例如促进血管生成为肿瘤输送养分,或者抑制免疫细胞的攻击,帮助肿瘤实现免疫逃逸。

- 参与耐药性形成: 许多晚期鼻咽癌患者在接受化疗或靶向治疗后会产生耐药性。某些circRNA编码的肽段可能参与了这一过程,通过某种机制帮助癌细胞“抵抗”药物的杀伤作用。

目前,全球的科研团队正在利用生物信息学预测和高通量实验技术,系统性地筛选和鉴定在鼻咽癌组织中特异性表达、并具有翻译潜力的circRNA。一旦鉴定出关键的、驱动肿瘤恶性进展的circRNA编码肽,就意味着找到了潜在的治疗新靶点。了解这些复杂的生物学机制,有助于患者和家属更深入地理解疾病,从而在与医生沟通治疗方案时更有准备。MedFind致力于提供全球最新的抗癌资讯,帮助您紧跟科学前沿。

未来可期:从基础研究到临床应用的转化之路

从一个基础科学的发现,到真正能够惠及患者的临床应用,需要经历一个漫长而严谨的转化过程。对于鼻咽癌中的circRNA编码肽研究而言,未来的道路充满希望,也伴随着挑战。

作为新型生物标志物的潜力:

鉴于circRNA的高稳定性和组织特异性,检测血液或其他体液中与鼻咽癌相关的特定circRNA或其编码肽的水平,有望成为一种新型的“液体活检”技术。这可能用于:

- 早期筛查: 对高危人群进行早期筛查,在肿瘤发生的萌芽阶段就将其发现。

- 疗效监测: 在治疗过程中,通过监测其水平变化,动态评估治疗方案是否有效。

- 预后判断与复发预警: 预测患者的复发风险,并在复发早期发出预警,为干预赢得宝贵时间。

作为创新治疗靶点的价值:

一旦明确了某个circRNA编码肽是驱动鼻咽癌恶化的“元凶”,就可以针对性地开发药物。例如,可以设计小分子抑制剂或抗体,特异性地阻断这个肽段的功能。甚至可以开发靶向该circRNA的反义寡核苷酸(ASO)或siRNA药物,从源头上阻止致癌肽段的产生。这将为复发、转移性鼻咽癌患者带来全新的、更加精准的靶向治疗选择。

当然,要实现这一切,还有许多科学问题亟待解答,例如如何高效、准确地鉴定出所有具有功能的circRNA编码肽,如何阐明它们在鼻咽癌中的具体作用网络,以及如何评估靶向这些分子的安全性和有效性。这需要全球科研人员和临床医生的共同努力。

结语:保持希望,科学之光照亮抗癌之路

总而言之,环状RNA编码肽的发现,为我们深入理解鼻咽癌这一复杂疾病的分子机理打开了一扇全新的大门。它不仅解释了部分过去难以理解的生命现象,更重要的是,为开发鼻咽癌的早期诊断标志物和创新治疗策略提供了丰富的理论基础和潜在的靶点。虽然这些前沿研究转化为临床常规应用尚需时日,但每一个科学的突破,都在为最终战胜癌症积累着力量。

对于正在与鼻咽癌抗争的患者和家庭而言,保持对科学进步的关注和信心至关重要。了解这些前沿动态,不仅能带来希望,也能帮助您更好地与医疗团队沟通,共同制定最合适的治疗策略。在抗癌的征途上,信息与支持同样重要。MedFind平台致力于成为您可靠的伙伴,不仅提供前沿的抗癌资讯和便捷的全球药物代购服务,更希望通过科学知识的普及,赋予每一位患者力量和希望。