免疫疗法在肾癌治疗中面临的挑战

近年来,免疫疗法,特别是PD-1/PD-L1等免疫检查点抑制剂,已经成为晚期肾细胞癌(RCC)一线治疗的重要基石,为无数患者带来了新的生机。然而,临床实践中一个严峻的挑战是,仍有约20%-30%的晚期肾癌患者对初始免疫治疗无应答(即原发性耐药),还有一部分患者在治疗初期有效后,病情再次进展(即继发性耐药)。这背后的原因是什么?是肿瘤细胞进化出了新的伪装,还是我们的免疫系统内部出现了“叛徒”?

最近,一项发表在国际顶尖期刊《Immunity》上的研究为我们揭示了肾癌免疫治疗耐药的惊人内幕。来自丹娜-法伯癌症研究所的科学家们发现,导致治疗失败的“元凶”可能并非肿瘤细胞本身,而是潜伏在肿瘤微环境中的一类特殊免疫细胞——髓系细胞。

研究新突破:锁定肾癌免疫耐药的“幕后黑手”

研究团队利用先进的单细胞RNA测序技术,对多个肾癌患者队列的肿瘤样本进行了深度分析。他们发现了一个有趣的现象:在肿瘤微环境中,当免疫系统释放关键的信号分子——干扰素γ(IFNγ)时,不同细胞的反应截然不同。

- 肿瘤细胞:对干扰素γ信号的响应相对“迟钝”。

- 髓系细胞(特别是巨噬细胞):则表现出高度敏感。它们在接收到信号后,会大量表达多种抑制性配体和免疫检查点分子。

这意味着,当T细胞(免疫系统的“主力部队”)准备攻击肿瘤时,被干扰素γ“激活”的髓系细胞反而会站出来,通过表达这些抑制性分子给T细胞“踩刹车”,从而保护了癌细胞,导致免疫治疗失效。简而言之,这些本应是盟友的髓系细胞,在特定信号的驱动下,扮演了“内鬼”的角色。

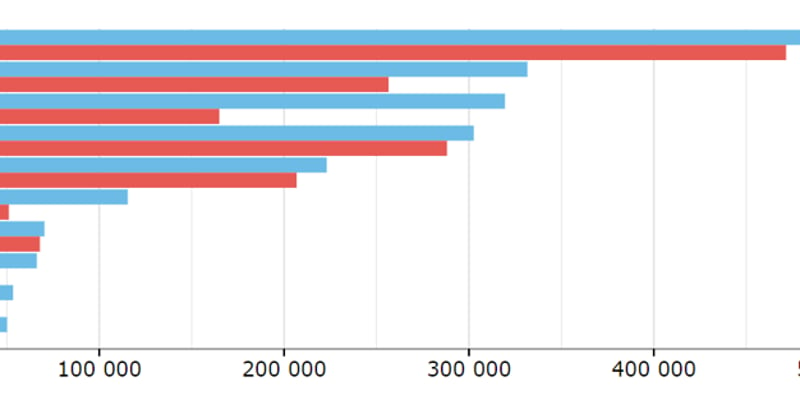

临床启示:从“帮凶”身上找到预测耐药的线索

这一发现具有重大的临床意义。研究人员通过分析多个临床试验数据证实,只有髓系细胞中的干扰素γ信号特征,能够准确预测患者对“免疫检查点抑制剂联合抗血管生成药物”一线治疗方案是否会产生原发性耐药。相比之下,肿瘤细胞自身的干扰素信号则不具备这种预测能力。

体外实验也进一步证实了这一点:经过干扰素γ处理的巨噬细胞,能够显著抑制T细胞对肾癌细胞的杀伤能力。这为临床上开发新的生物标志物提供了可能,未来或许可以通过检测肿瘤中髓系细胞的特定信号,提前识别可能对当前免疫疗法耐药的患者,从而避免无效治疗,为患者争取宝贵时间。如果您对自己的治疗方案和疗效预测有疑问,可以尝试使用MedFind AI问诊服务,获取前沿的个性化分析。

未来治疗新方向:如何“策反”帮凶?

与其他癌症(如黑色素瘤、肺癌)不同,肾癌的肿瘤微环境本身就具有高度的免疫抑制性,传统的PD-L1表达水平等生物标志物在其身上的预测价值有限。这项研究揭示了肾癌独特的耐药机制——由肿瘤“雇佣”的髓系细胞主导,而非肿瘤细胞自身。

这一机制的阐明,为克服肾癌免疫治疗耐药指明了新的方向:

- 精准定位:通过单细胞技术,我们能精准锁定捣乱的细胞亚群,即髓系细胞。

- 开发新靶点:既然髓系细胞是“耐药帮凶”,那么开发针对其信号通路或功能的药物,就有可能“策反”这些细胞,或消除它们的抑制作用,从而恢复T细胞的攻击力,使免疫疗法重获新生。

这为开发新型的联合治疗方案提供了坚实的理论基础。想了解更多关于肾癌治疗的前沿药物和诊疗指南,欢迎访问MedFind抗癌资讯获取最新信息。

总而言之,这项研究不仅为肾癌免疫治疗的耐药性提供了全新的解释,也提醒我们对抗肿瘤是一场复杂的战争,需要洞察微环境中各方势力的动态博弈。未来,通过“重编程”髓系细胞的联合治疗方案,有望让免疫疗法的光芒照亮更多肾癌患者的康复之路。若您在治疗过程中需要获取海外最新药物,MedFind海外靶向药代购致力于为您提供可靠、便捷的服务。