心血管疾病与癌症,作为全球两大主要致死性慢性病,对人类健康构成严峻挑战。随着癌症发病率的持续攀升,癌症治疗过程中出现的心血管并发症也日益增多,这促使了肿瘤心脏病学这一新兴交叉学科的快速发展。面对复杂的癌症治疗,特别是靶向治疗和免疫疗法的广泛应用,如何有效预防和管理其潜在的心脏毒性,成为提升患者生存质量的关键。

精准医疗的理念为癌症治疗相关心血管毒性的个性化管理带来了前所未有的机遇。而人工智能(AI)技术的介入,更是突破了传统医学在数据整合、动态监测和跨学科协作方面的局限,极大地推动了精准医疗在肿瘤心脏病学领域的应用。通过AI,我们有望为癌症患者提供更个性化的治疗方案,显著降低治疗相关的心血管并发症风险。本文旨在深入解读2025年《人工智能增强肿瘤心脏病学精准医疗:美国心脏协会科学声明》,为我国AI赋能精准医学,促进其在癌症治疗相关心血管疾病中的应用,实现疾病的精准管理提供指导。

AI与肿瘤心脏病学:精准风险评估的新纪元

肿瘤心脏病学专注于研究癌症患者在接受抗肿瘤治疗期间或治疗后可能出现的心血管并发症,并致力于其预防、监测、诊断和治疗。几乎所有癌症治疗手段都可能引发心血管相关并发症,随着全球癌症患者数量的增加及新型药物的不断涌现,心血管疾病的发生率也随之上升。然而,由于不同恶性肿瘤及其治疗方式的复杂相互作用,以及个体对这些因素的不同易感性,癌症治疗相关心血管风险的病理生理机制因人而异,这使得个体化风险评估和管理成为一项重大挑战。

传统的回顾性风险评分工具往往普适性不足,难以满足日益增长的临床需求。正是在这样的背景下,人工智能凭借其处理海量数据和识别复杂模式的强大优势,通过动态风险建模、跨模态数据融合及实时决策支持等方式,为精准医疗在肿瘤心脏病学中的应用注入了新的活力。它有望促进癌症治疗相关心血管风险的精准评估和管理,优化患者的治疗路径。在面对复杂的癌症治疗和潜在的心血管风险时,患者需要全面的支持和可靠的药物来源。MedFind致力于提供 海外靶向药代购服务,确保患者能及时获取所需药物。

新型诊断与生物标志物:AI的革新力量

先进影像技术与AI融合

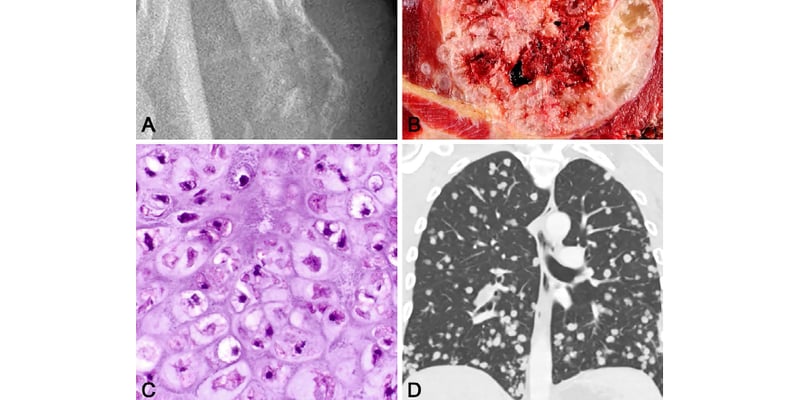

心血管影像技术是早期检测、诊断和监测潜在心脏毒性的重要标准。声明重点关注了超声心动图和心脏磁共振等技术,主要评估左心室射血分数(LVEF)、左心室整体纵向应变(GLS)和舒张功能等指标。人工智能能够显著提升现有影像标志物的应用速度、可重复性及规模化部署能力,同时加速新型生物标志物的开发和验证。例如,AI辅助LVEF测量技术已被证明不劣于超声医师的评估,且更节省时间。此外,AI还能识别传统方法难以发现的影像特征,整合多模态影像数据,从而开发出新的影像生物标志物,推动肿瘤心脏病学的发展。

生物标志物与多组学个性化诊疗

传统生物标志物的AI优化

心肌肌钙蛋白(cTn)和B型利钠肽(BNP)等传统生物标志物在预测和指导癌症治疗相关心脏毒性方面具有重要价值。尽管它们存在一些局限性,如截断值未统一、需要结合合并症背景解读等,但对于基线心脏风险低的患者,其阴性预测价值显著。人工智能有潜力通过多源数据整合,弥补传统生物标志物动态性缺失、特异性低、敏感性不足等缺陷,革新肿瘤心脏病学领域的诊断和预后建模。例如,机器学习模型已尝试整合包括BNP、TnI在内的多变量,以预测使用免疫检查点抑制剂人群的心脏事件风险。

多组学:未来精准诊疗的方向

基因组学、转录组学、蛋白质组学和代谢组学等多组学技术在肿瘤心脏病学中展现出初步应用潜力。尽管目前证据尚不足以将其广泛纳入临床实践,但它们代表了未来精准医疗的发展方向,有望通过更全面的分子层面分析,揭示个体对癌症治疗心血管毒性的易感性。

人工智能在肿瘤心脏病学中的核心应用

基于AI的风险预测模型

人工智能和机器学习通过整合血液标志物、心电图、影像数据等多种临床信息,使得预测癌症患者的心血管风险成为可能。AI能够精准分析LVEF、BNP、TnI等传统指标,并从新型检测中识别心脏毒性预测标志物,辅助临床医师优化高危患者的心脏保护策略。例如,深度学习模型已能将肺癌筛查的低剂量计算机断层扫描(LDCT)转化为心血管风险评估的双重工具,有效识别心血管高死亡率风险患者。

自然语言处理(NLP)在临床数据提取与决策支持中的应用

自然语言处理(NLP)技术能够让计算机理解、生成和处理人类语言,从而从非结构化的临床文本中提取数据,补充电子健康记录(EHR)中的结构化数据。这种结构化与非结构化数据的结合,可以全面揭示患者病史,为人工智能模型提供更丰富的输入来源,从而提升心房颤动等疾病的预测模型性能。

随着大语言模型等生成式人工智能的快速发展,为海量非结构化数据的自动化分析提供了新范式。尽管存在准确性不足、信息优先级不可靠及监管缺失等问题,但其已在特定医学场景中展示潜力。未来,通过整合临床文本,大语言模型有潜力实现患者风险评估升级、临床决策辅助和多学科协作的突破。

AI驱动的药物研发

人工智能也逐渐应用于药物研发领域,从药物筛选、疗效与毒性预测,到加速生产工艺优化,缩短药物上市时间。在肿瘤心脏病学领域,AI有望实现药物毒性检测和新型疗法开发的突破,例如通过分析现有药物的化学结构与患者EHR,预测抗癌药物的心脏毒性风险。这对于开发更安全的靶向药和免疫检查点抑制剂至关重要。

AI驱动个性化诊疗在肿瘤心脏病学临床实践中的整合

基于AI的心电图算法在检测心脏毒性中的作用

基于人工智能的心电图分析技术已在心力衰竭、心肌缺血、心律失常等心脏疾病的筛查和诊断中取得突破。在肿瘤心脏病学领域,AI心电图分析技术涵盖了癌症死亡率、心血管并发症预测预警和药物副作用量化等。例如,AI模型能够识别白血病化疗后心房颤动高风险人群,并量化如索他洛尔(sotalol)等药物诱导的心电图改变,在识别QT间期延长方面表现优异。

精准医学、肿瘤心脏病学和人工智能的协同效应

精准医学通过整合个体遗传、环境及经历差异,为特定患者亚群定制医疗决策。当它与肿瘤心脏病学融合,并由人工智能赋能时,将极大地促进个性化医疗。未来,通过将心脏毒性分子机制生物标志物和临床数据融合,开发预测算法,可以构建更全面的心脏毒性评估体系。临床观察、临床变量、表型、EHR数据及多组学研究数据相结合,将生成全面的离散数据供AI分析及后续风险预测。

电子健康记录(EHR)算法与登记系统整合患者照护

EHR系统作为存储和管理个人健康信息的集合,涵盖医学记录、治疗信息、检查结果、用药记录等,支持跨系统共享与安全访问。随着肿瘤心脏病学逐渐融入社区癌症患者的日常管理,EHR系统的相关功能也在不断拓展与完善。通过程序化规则筛选符合条件的肿瘤患者,并结合人工智能算法,EHR工具能够识别癌症治疗相关远期心血管疾病高风险人群,并生成风险评分以支持转诊。借助现有基础设施中的精准医学工具,可强化心脏科与肿瘤科协作,助力高危癌症患者心血管疾病的识别、管理与预防。同时,获取最新的 药物信息、诊疗指南等抗癌资讯 也至关重要。

然而,EHR整合人工智能和机器学习应用于临床仍面临数据质量与整合、心脏毒性定义动态演变、算法输出可解释性与信任以及多学科协作等障碍。未来,需要通过生成式AI技术、动态算法设计、转化用户友好界面等路径,突破当前瓶颈,最终实现从数据到决策的闭环管理,为患者提供更安全、个性化的抗癌护心方案。

挑战与机遇:AI在肿瘤心脏病学中的未来

人工智能应用于肿瘤心脏病学面临数据安全与隐私、算法公平性与偏见、知情同意以及技术可持续公平性等主要挑战。为解决这些问题,声明提出了解决方案,包括纳入代表性不足的人群数据,促进数据共享、隐私与公平,以及通过技术保护隐私的同时实现跨机构数据协作。

为进一步将人工智能技术应用于肿瘤心脏病学,需要解决数据异质性、扩展心脏毒性定义、开展大规模前瞻性队列研究整合心脏与癌症表型数据并验证心血管疾病与癌症的共同生物标志物。同时,建立国家肿瘤心脏病数据库注册系统,促进多组学整合,并在国家级数据中纳入社区医院数据以真实反映患者多样性。伦理与公平、临床转化与验证也是促进这一新兴学科发展中需要考虑的关键问题。

结论与展望:AI助力健康中国

2023年,国家卫生健康委员会等多部门印发《健康中国行动—癌症防治行动实施方案(2023—2030年)》,提出到2030年总体癌症5年生存率达46.6%的愿景。肿瘤心脏病学作为一门新兴交叉学科,在我国癌症发病率持续攀升、治疗手段不断革新的背景下,对于减少癌症治疗相关心血管疾病、降低癌症死亡率、提高患者生活质量具有重要意义。

通过人工智能赋能精准医学,有潜力促进肿瘤心脏病学的发展,通过EHR、影像组学、多组学等多模态数据融合提升早期识别心脏毒性的能力,优化个体化治疗决策,并推动新型生物标志物的发现。目前,我国癌症相关数据库正在建立,通过促进信息共享,结合我国医疗体系特点,推动多学科协作、数据标准化和本土化人工智能模型的研发,构建符合中国国情的AI解决方案,实现癌症患者心血管风险的早筛、早诊和精准管理,助力“健康中国”战略目标。通过 AI问诊服务,患者可以获得初步的专业指导,为实现癌症患者心血管风险管理的优化贡献力量。