颠覆认知的脑癌新发现

胶质母细胞瘤(Glioblastoma, GBM)被认为是恶性程度最高的脑癌之一,其治疗一直是医学界面临的巨大挑战。近期,一项发表于《自然・神经科学》的重磅研究彻底颠覆了我们对胶质母细胞瘤的传统认知。研究表明,这种肿瘤的破坏力远不止于大脑内部的侵袭,它还会悄悄“啃食”患者的头骨,并远程操控骨髓的免疫系统,更令人震惊的是,某些用于治疗骨质疏松的药物,反而可能成为肿瘤的“帮凶”,这为解释胶质母细胞瘤治疗效果不佳提供了全新的视角。

胶质母细胞瘤的“隐秘武器”:侵蚀头骨

过去,我们普遍认为头骨是保护大脑的坚固屏障。然而,最新研究发现,头骨与大脑间存在着微小的血管通道,免疫细胞可以通过这些通道往来。胶质母细胞瘤正是利用了这一“秘密通道”,对颅骨发起了攻击。

研究人员通过小鼠模型观察到,胶质母细胞瘤能够诱导广泛的颅骨骨质侵蚀,导致颅骨的密度和厚度显著下降。这种侵蚀现象在远离肿瘤的区域同样明显,证明了其影响的广泛性。更重要的是,这一现象在人类患者的CT数据中也得到了证实:与健康对照组相比,26名胶质母细胞瘤患者的颅骨厚度显著降低,且这种变化与肿瘤的大小或位置并无直接关联。

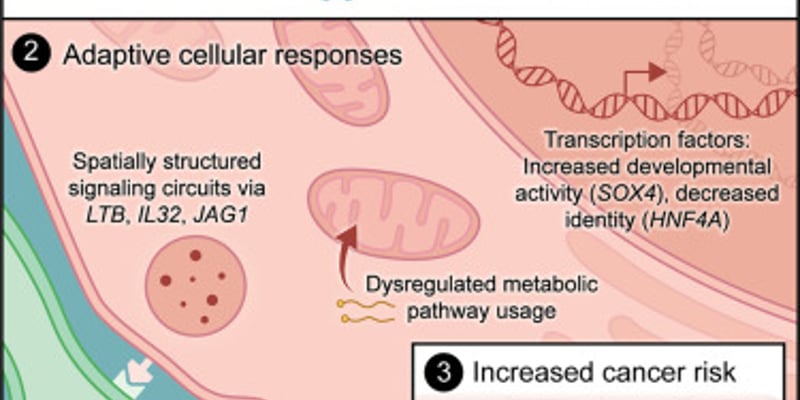

免疫系统的“叛变”:肿瘤如何远程操控骨髓?

颅骨的侵蚀为肿瘤打开了操控全身免疫系统的“大门”。研究发现,胶质母细胞瘤能够重塑头骨骨髓内的免疫微环境,导致免疫系统发生“叛变”:

- 中性粒细胞激增: 本应抵抗感染的中性粒细胞数量几乎翻倍,它们反而营造了一个有利于肿瘤生长的炎症环境。

- B细胞锐减: 负责产生抗体的B细胞数量大幅减少,降幅高达60%-94%,这极大地削弱了身体自身的抗肿瘤能力。

尤为关键的是,这种影响具有“区域特异性”。肿瘤会激活头骨骨髓中促进炎症和增殖的基因,却抑制腿骨骨髓中免疫细胞的生成。这种“远程操控”现象有力地证明,胶质母细胞瘤并非单纯的局部脑部病变,而是一种能够影响全身的系统性疾病。

治疗悖论:骨质疏松药物为何帮了倒忙?

既然肿瘤会侵蚀骨骼,那么使用治疗骨质疏松的药物来“护骨”是否可行呢?研究人员尝试了FDA批准的药物唑来膦酸(Zoledronic acid)和RANKL抗体,结果却出人意料。

虽然这些药物确实能抑制颅骨侵蚀,但它们却带来了更严重的问题:

- 促进肿瘤进展: 在特定亚型(SB28)的胶质母细胞瘤模型中,唑来膦酸显著加速了肿瘤的生长。

- 削弱免疫治疗效果: 这两种药物都会抵消免疫检查点抑制剂(如抗PD-L1疗法)的抗癌效果。当它们与免疫疗法联用时,本应被激活来攻击肿瘤的T细胞受到抑制,导致免疫治疗完全失效。

这一复杂的相互作用机制,为胶质母细胞瘤的治疗带来了新的挑战。如果您想了解更多关于个性化治疗方案的信息,可以尝试MedFind的AI问诊服务,获取前沿资讯。

未来治疗方向:从“局部”到“全身”的思维转变

这项研究的发现,要求我们必须重新审视胶质母细胞瘤的治疗策略,从传统的“局部思维”转向“全身思维”。过去,治疗方案主要聚焦于大脑内的肿瘤本身,却忽视了其与骨骼、免疫系统之间复杂的相互作用。

未来的治疗探索可能包括:

- 时机选择: 针对颅骨侵蚀的干预需要精准把握时机,早期抑制可能获益,但晚期干预或许会适得其反。

- 开发新药: 研发既能保护骨骼,又不会促进肿瘤生长或干扰免疫治疗的新型药物。

- 靶向免疫细胞: 针对头骨骨髓中那些被肿瘤“策反”的中性粒细胞,开发特异性的靶向疗法。

虽然这项研究揭示了胶质母细胞瘤前所未有的复杂性,但也为打破治疗僵局带来了新的希望。理解肿瘤的“全身生存策略”,是找到其致命弱点的关键。未来需要更全面的策略来对抗这种系统性疾病,MedFind抗癌资讯版块将持续关注相关研究进展。同时,虽然某些药物存在潜在风险,但靶向治疗和免疫治疗依然是抗癌的重要武器。如需了解更多前沿靶向药信息,欢迎访问MedFind海外靶向药代购平台。