化疗后“消失”的肝转移灶:一个棘手的临床难题

结直肠癌是全球范围内高发的恶性肿瘤,其中肝脏是最常见的转移部位。对于许多初始无法手术切除的结直肠癌肝转移患者,化疗是重要的治疗手段。然而,一个普遍的临床困境是:部分患者在接受化疗后,肝脏上的转移病灶在CT影像上会“消失不见”,医学上称之为“消失的肝转移”(Disappearing Liver Metastases, DLMs)。

这些“消失”的病灶是真的被彻底清除了,还是只是“潜伏”起来,影像学无法探测?这给后续的治疗决策带来了巨大挑战。如果选择手术切除,可能造成不必要的创伤;如果选择观察等待,又担心肿瘤复发。面对复杂的治疗选择,患者可以寻求专业的第二诊疗意见。MedFind的AI问诊服务可以为您提供个性化的信息参考。

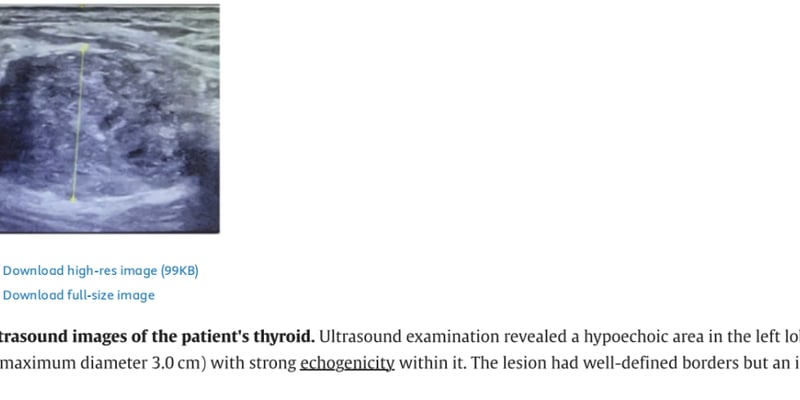

MRI优于CT,但仍非“火眼金睛”

为了解决这一难题,一项发表于《美国医学会杂志·外科学》(JAMA Surgery)的国际多中心前瞻性研究,旨在评估CT联合磁共振成像(MRI)在判断这些“消失病灶”真实状态中的诊断价值。

该研究纳入了来自全球21个中心的112名结直肠癌肝转移患者,这些患者在化疗后CT影像上均出现了病灶消失的情况。研究人员同时使用CT和MRI对他们进行评估,并将影像学结果与病理学或至少两年的随访结果进行对比。

研究发现:

- CT的局限性:单独使用CT来判断“消失病灶”是否真的无活性,其准确率(阴性预测值,NPV)仅为52.9%,这意味着近一半的判断是错误的。

- MRI的优势:当CT和MRI联合评估,两者均显示病灶消失时(称为确诊DLMs),判断的准确率提升至62.5%。

尽管MRI的加入提高了诊断的准确性,但62.5%的准确率仍远低于研究预设的85%的理想阈值。这表明,即便目前最先进的影像学检查也无法百分之百确认“消失”的病灶已经完全坏死。

切除“消失病灶”能否改善生存率?

既然影像学无法给出确切答案,那么将这些“消失”的病灶一并切除,是否能为患者带来更好的生存获益呢?

研究对这一关键问题进行了探索。在排除了存在肝外转移的患者后,研究人员比较了两组患者的预后:一组手术切除了所有“消失病灶”,另一组则至少保留了一个“消失病灶”未作处理。结果显示,这两组患者在无病生存期(DFS)和总生存期(OS)上,均没有统计学上的显著差异。

这一发现提示,对于部分经过有效化疗的结直肠癌肝转移患者,积极手术切除那些影像学上已经消失的病灶,可能并不会带来额外的生存优势。选择合适的治疗方案是关键,您可以在MedFind抗癌资讯版块获取前沿的治疗动态。

临床启示与未来方向

总而言之,这项重要的前瞻性研究告诉我们:

- 对于化疗后“消失”的结直肠癌肝转移灶,影像学上的“消失”不等于病理学上的完全缓解。

- MRI联合CT的诊断能力优于单独CT,但仍不足以作为判断病灶是否完全灭活的唯一依据。

- 在特定患者群体中,手术切除这些“消失病灶”与否,对长期生存的影响可能并不大。

因此,临床医生在制定治疗方案时,需要综合考虑患者的全身状况、肿瘤负荷、化疗反应等多种因素,进行多学科评估,谨慎权衡手术的风险与潜在收益。虽然本研究未涉及具体靶向药物,但对于需要海外靶向药的患者,MedFind海外靶向药代购平台致力于提供可靠、便捷的购药渠道。

未来,随着人工智能辅助诊断技术和新型分子影像技术的发展,我们有望更精准地评估肿瘤残留,为结直肠癌肝转移患者制定出更加个体化的最佳治疗策略。