引言:一个困扰医学界的难题——小细胞肺癌为何如此“狡猾”?

小细胞肺癌(Small Cell Lung Cancer, SCLC)是肺癌中侵袭性最强、最致命的亚型之一,约占所有肺癌病例的15%。它以其惊人的增殖速度、早期广泛转移以及对化疗极易产生耐药性而著称,给患者和医生带来了巨大的挑战。据统计,全球每年有超过20万人因SCLC失去生命,患者的中位生存期仅有短短的12个月左右。

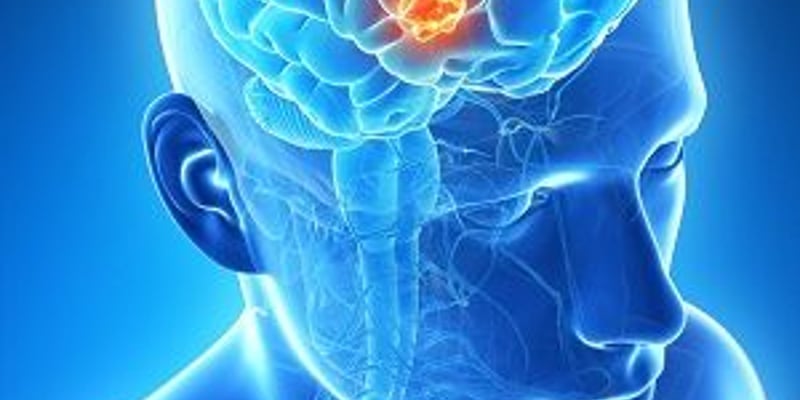

尤其令人棘手的是,SCLC对大脑有着异乎寻常的“亲和力”。在初次诊断时,高达60%的患者已经出现了脑转移。癌细胞一旦侵入大脑这片复杂而脆弱的“领地”,不仅治疗难度倍增,患者的生存质量和预后也会急剧下降。多年来,科学家们一直在探寻:是什么赋予了SCLC如此“狡猾”的特性,使其能够轻易突破血脑屏障,甚至在大脑中“安营扎寨”并茁壮成长?

最近,两项发表在国际顶级期刊《自然》(Nature)上的平行研究,以前所未有的方式揭示了SCLC与大脑之间令人震惊的“秘密连接”。这一发现不仅颠覆了我们对癌症生物学的传统认知,更重要的是,它为攻克这一顽固的恶性肿瘤点亮了一盏全新的希望之灯。

第一章:意外的发现——肺癌肿瘤中的“大脑基因”

故事的一端始于德国科隆大学医院。博士后研究员Filippo Beleggia博士在他的导师Christian Reinhardt博士的实验室里,花费了数年时间,利用基因工程小鼠模型筛选驱动SCLC发展的关键基因。他们的目标很明确:找到这种致命癌症的“引擎”,从而开发出更有效的靶向疗法。

实验筛选进行得很顺利,许多已知的癌症相关基因,如PTEN、NFIB、CREBBP等,都如预期般地出现在了结果列表中。然而,数据中反复出现的一些“不速之客”却让整个团队陷入了困惑和怀疑。

“我们绝对没有预料到,”Beleggia博士回忆道,“事实上,我们一度抗拒接受这个结果。”

这些让他们匪夷所思的基因,包括NRXN1、NLGN1、DCC和RELN,竟然都是与大脑功能密切相关的基因。它们负责构建神经元之间的连接——突触(synapse),传递神经信号,是学习和记忆等高级认知活动的基础。这些“大脑基因”为什么会出现在肺部的肿瘤里?这看起来就像是在汽车引擎里发现了飞机的零件一样,完全不合逻辑。

Reinhardt博士最初也认为这可能是实验过程中产生的某种“假象”或污染。毕竟,生物学筛选实验出现假阳性并不罕见。为了验证,他们用同样的方法对淋巴瘤(一种血液癌症)进行了筛选。结果,淋巴瘤样本中只出现了典型的癌症基因,那些神秘的“大脑基因”踪影全无。这个对比实验证明了他们的技术没有问题——这些神经连接基因,确实真真切切地存在于SCLC肿瘤之中。

“那一刻我们开始思考,也许这真的是一个重大的发现。”Reinhardt博士说。当Beleggia博士将目光投向人类SCLC患者的样本数据时,现实变得更加不容置疑:在超过400份人类SCLC样本中,他们同样发现了这些突触相关基因的突变。这表明,这一现象并非小鼠模型所特有,而是SCLC普遍存在的一个核心特征。

第二章:跨越大洋的共鸣——从脑癌研究到肺癌新知

与此同时,在数千英里之外的美国斯坦福大学,儿科神经肿瘤学家Michelle Monje博士正从一个完全不同的角度,逼近同一个谜题的答案。Monje博士是癌症神经科学领域的先驱,她花了十年时间证明了胶质母细胞瘤(一种原发性脑癌)可以与周围的正常神经元形成功能性的突触,并“窃取”神经元的电信号来驱动自身生长。

然而,她从未想过,一种来自大脑之外的肿瘤,也可能在做着同样的事情。这个颠覆性的想法来自她实验室的博士后研究员Humsa Venkatesh博士(现为哈佛大学助理教授)。

“是她的主意,”Monje博士回忆道,“她走进我的办公室问我,‘米歇尔,你怎么看神经内分泌肿瘤?你认为那些具有神经特征的癌症,会不会也在做同样的事情?’”

SCLC正是一种典型的神经内分泌肿瘤。这个绝妙的提问,让两个团队的研究方向在不同的大陆上实现了惊人的交汇。德国团队顺着肺癌肿瘤中的“大脑基因”这条线索,一步步追寻其功能;而斯坦福团队则将脑癌的研究范式延伸,探究远道而来的SCLC脑转移瘤是否也能像“土著”的胶质母细胞瘤一样,劫持大脑的神经回路。

两个团队,两条独立的探索路径,最终指向了同一个惊人的结论:小细胞肺癌细胞能够“伪装”成神经元,与大脑中真正的神经元形成功能完整的突触连接。

第三章:铁证如山——证实癌细胞与神经元的“秘密连接”

在基因层面发现线索是一回事,要证明物理上和功能上的真实连接,则需要更直接、更强大的证据。这对于大多数癌症实验室来说,是一个巨大的技术挑战。

德国团队与神经科学家合作,采用了一种极为巧妙的方法——狂犬病毒示踪实验。突触的信息传递是单向的,从“突触前神经元”流向“突触后神经元”。狂犬病毒恰好能利用这一特性,在神经元之间逆向传播。研究人员将经过改造的狂犬病毒注入SCLC癌细胞,惊奇地发现,病毒竟然从癌细胞“跳”到了与之相连的神经元上!

“狂犬病毒实验是第一个证明突触真实存在的证据,”Beleggia博士说。这个结果无可辩驳地表明,SCLC癌细胞已经成功地将自己伪装成了神经回路的一部分,扮演了“突触后神经元”的角色,否则病毒绝无可能完成这次跨越。

随后,电子显微镜下的影像让这个“不可能”的结构变得清晰可见。在小鼠的脑组织样本中,科学家们捕捉到了神经元与SCLC癌细胞直接形成经典突触的清晰图像。图像显示,神经元的信号发送终端(突触前小体)充满了神经递质囊泡,紧紧贴着癌细胞的细胞膜,两者之间存在着约20纳米宽的突触间隙——这与正常神经元之间的突触结构别无二致。

更关键的是,他们还检测到了由神经递质谷氨酸(Glutamate)介导的、在神经元和癌细胞之间传递的清晰电化学信号。这意味着,这个连接不仅是结构上的,更是功能上的。大脑的“指令”正在通过这条线路,源源不断地传达给癌细胞。了解癌症治疗的最新进展是抗击疾病的关键一步,MedFind的抗癌资讯中心持续为您更新全球前沿研究成果。

第四章:思想的“燃料”——当大脑活动成为癌症的养分

如果说SCLC与神经元建立了连接,那么这个连接对癌症意味着什么?Monje博士的团队设计了一系列精巧的实验来回答这个问题:癌症仅仅是在被动地“偷吃”活跃神经元释放的化学物质,还是在主动地“劫持”电信号本身?

他们运用了尖端的光遗传学(Optogenetics)技术,通过基因改造,在特定细胞中安装了光敏“开关”。用特定颜色的光照射,就可以精准地遥控这些细胞的活动。

首先,他们将光敏“开关”安装在神经元上。当用蓝光照射并激活肿瘤周围的神经元时,癌细胞的增殖速度从40%飙升至60%。这证明了神经元的活动确实能促进癌症生长。

但接下来的发现才真正令人震惊。为了探究癌细胞是否直接响应电信号,他们绕过了神经元,将光敏“开关”直接安装在了SCLC癌细胞上。当他们用光照射,直接激活癌细胞,使其细胞膜“去极化”(即产生电信号)时,肿瘤的体积竟然增长了大约一倍!

这个结果揭示了一个可怕的事实:SCLC癌细胞已经学会了将大脑最基本的电信号,直接解读为“增殖”的命令。我们日常的思考、感知、记忆等一切依赖于神经电信号的大脑活动,都可能在不知不觉中,为潜伏在大脑中的癌细胞提供生长的“燃料”。

Monje博士指出,产生电活动对细胞来说是“代谢成本非常高昂”的事情,需要消耗大量能量。癌细胞之所以不惜代价进化出这种能力,必然是因为它能从中获得巨大的生存优势。“作为一个临床医生,看到癌细胞做出如此‘狡猾’的事情,那一刻我感到既谦卑又震惊。”她补充道。

第五章:与生俱来的“超能力”——SCLC的神经内分泌起源

SCLC为何拥有如此独特的“超能力”?Reinhardt博士的见解解释了这个悖论:“我认为,这与小细胞肺癌的起源细胞——肺神经内分泌细胞有关。这些细胞本身就是被神经支配的。因此,SCLC从一开始就‘继承’了这种特性,因为它能从神经支配中获得生长优势。”

换言之,SCLC是“与生俱来就连接着神经”的。Monje团队的实验也证实了这一点。他们通过切断支配肺部的迷走神经,来观察对SCLC发生的影响。结果发现,在肿瘤形成的早期进行神经切断,可以完全阻止或显著延迟肿瘤的发生;即使对已形成的肿瘤,也能抑制其发展。然而,如果干预得太晚,效果则大打折扣,因为癌细胞一旦转移到大脑,就会找到新的神经输入源,不再依赖于肺部的局部神经。

第六章:柳暗花明——用“大脑药物”对抗肺癌的新策略

这一系列令人沮丧的发现背后,也孕育着前所未有的希望。既然我们知道了SCLC依赖神经信号生存,那么,我们是否可以切断这条信号通路,从而“饿死”癌细胞呢?

最令人兴奋的路径,是“旧药新用”。两个研究团队都不约而同地测试了已获美国FDA批准的、用于治疗神经系统疾病的药物。

- 利鲁唑(Riluzole):一种用于治疗肌萎缩侧索硬化症(ALS,即“渐冻人症”)的药物,其作用是抑制谷氨酸的释放。在小鼠模型中,将利鲁唑与标准化疗联合使用,中位生存期从大约60天延长到了81天。

- 左乙拉西坦(Levetiracetam):一种广泛使用的抗癫痫药物。在实验中,它也显著减少了肿瘤的负荷。

这些药物的优势显而易见:它们已经上市多年,安全性数据充分,耐受性良好,而且价格相对低廉。Beleggia博士对此感到非常兴奋:“对于SCLC这样一个缺乏有效治疗策略的癌症来说,能够使用神经病学和精神病学领域的成熟药物,我认为这是一个了不起的新选择。”

虽然这些药物针对SCLC的适应症尚未在全球任何国家获批,但获取前沿药物信息和渠道对患者至关重要。MedFind致力于为患者提供全球最新的抗癌药物代购服务,帮助您在第一时间获得治疗的希望。

第七章:临床展望与患者警示

目前,Reinhardt博士的团队正在德国筹备一项相关的临床试验,旨在验证这些神经系统药物在人类SCLC患者中的疗效。Monje博士也主张,应尽快开展临床试验,将这些安全的“旧药”作为“辅助药物”,添加到SCLC的标准治疗方案中,以期“让现有疗法效果更好”。

然而,Monje博士也发出了一个重要的警告:对癌症神经生理学的深入理解,不仅是为了找到新药,也是为了避免无意中的伤害。她提醒说,一些常用的对症治疗药物,如果不加选择地使用,可能会适得其反。

例如,苯二氮䓬类药物(如安定)常用于缓解焦虑,但研究发现,在某些依赖GABA神经递质信号的儿童高级别胶质瘤中,使用这类药物反而会增强癌细胞的突触生物学活性,从而加速肿瘤生长,缩短生存期。“我们必须了解不同癌症的神经生理学特性,才能知道哪些药物可以被重新利用,哪些则需要警惕。”Monje博士强调。

结论:打破癌与脑的“恶性对话”

小细胞肺癌与大脑神经元之间“秘密通道”的发现,是近年来癌症研究领域最重大的突破之一。它深刻地揭示了这种癌症高侵袭性和脑转移倾向的根本原因,也为我们开辟了一条全新的治疗路径——不再仅仅着眼于杀死癌细胞本身,而是通过干预其与神经系统的“恶性对话”,来抑制其生长和扩散。

对于无数正在与SCLC抗争的患者而言,这无疑是一个激动人心的消息。利用现有的神经系统药物,我们或许能以一种更智能、更精准的方式来对抗这种“狡猾”的敌人。医学界第一次有机会倾听并学习如何扰乱癌症与大脑之间的对话。随着未来临床研究的深入,我们有理由相信,这一颠覆性的发现将转化为切实有效的治疗策略,为SCLC患者带来更长的生存时间和更高的生活质量。如果您对小细胞肺癌的最新疗法或药物有任何疑问,可以咨询MedFind的AI问诊服务,获取专业的解答和支持。