癌症手术中的“输血”难题:自体血回输的安全性争议

随着外科技术的飞速发展,越来越多的恶性肿瘤患者能够通过手术获得根治或延长生命的机会。然而,许多大型、复杂的肿瘤切除手术往往伴随着大量的术中出血,输血几乎成为不可避免的治疗环节。传统的异体输血(即输注来自他人的血液)虽然能及时补充血容量,但其潜在的风险,尤其对免疫系统本就脆弱的癌症患者而言,一直备受关注。因此,自体血回输技术——将在手术中流失的自身血液回收、处理后再输回体内的技术,逐渐进入了人们的视野。

但是,一个核心问题始终困扰着临床医生和患者:对于恶性肿瘤患者,这种“自己输自己”的方法安全吗?回收的血液中是否会含有肿瘤细胞?回输后是否会像“播种”一样,导致癌症的远处转移和复发?长期以来,由于缺乏统一、权威的指导标准,这一问题众说纷纭,使得许多医院在面对癌症患者时,对采用自体血回输技术持谨慎甚至保守的态度。

权威指南问世:为自体血回输的临床应用指明方向

为了终结这一领域的长期争议,为临床实践提供科学依据,由上海交通大学医学院附属仁济医院牵头,联合国内多家顶尖医疗机构,汇集了输血科、肿瘤科、麻醉科、外科学、循证医学、卫生管理学及医学伦理学等领域的权威专家,共同制定并发布了《恶性肿瘤患者术中自体血回输的临床实践指南》。这份指南的诞生,标志着我国在这一领域的研究与实践迈出了关键一步。

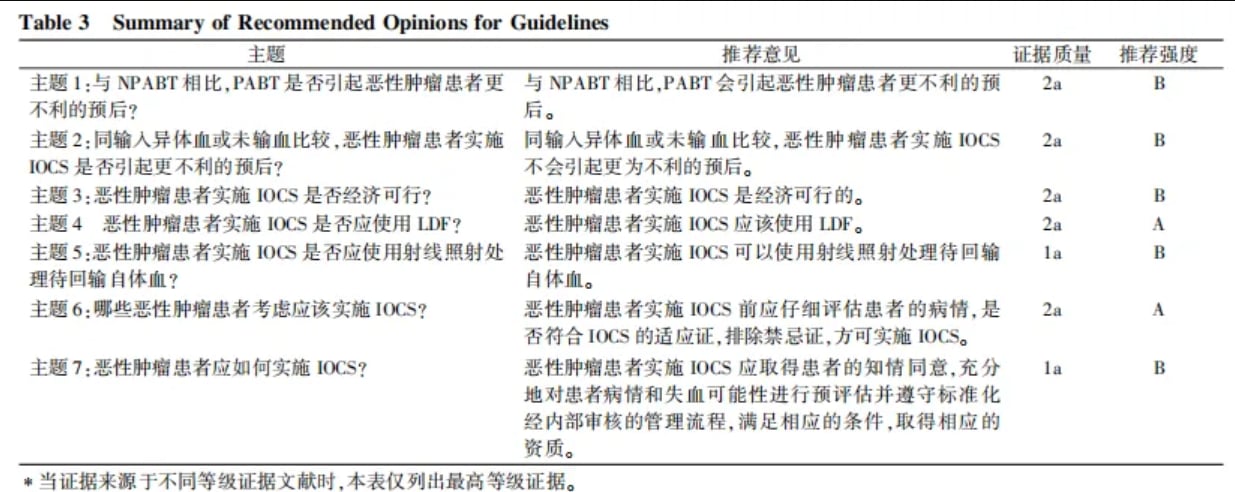

这份指南的制定过程极为严谨,专家组通过系统性地回顾和分析了国内外大量的相关研究文献,并结合广泛的临床问卷调查,最终形成了七个方面的核心推荐意见。其目的就是为了回答两个最根本的问题:第一,恶性肿瘤患者是否可以实施自体血回输?第二,如果可以,应该如何规范、安全地实施?

警惕!指南揭示异体输血(PABT)的潜在危害

在探讨自体血回输的安全性之前,该指南首先重点阐述了一个重要的前提——为什么要尽量避免异体输血?指南明确指出,与不输血的患者相比,接受围手术期异体输血(Perioperative Allogeneic Blood Transfusion, PABT)的恶性肿瘤患者,其预后可能更差。这一结论基于大量高等级的循证医学证据。

异体输血对癌症患者预后的四大负面影响:

- 1. 增加肿瘤复发率: 多项研究(证据等级2a)表明,接受异体输血的患者,其术后肿瘤复发的风险显著高于未输血者。这可能与异体血中含有的白细胞、细胞因子等成分对患者免疫系统产生的抑制效应有关,即所谓的“输血相关免疫调节(TRIM)”效应,这会削弱机体清除残余肿瘤细胞的能力。

- 2. 增加术后死亡率: 同样,证据等级为2a的研究证实,异体输血与恶性肿瘤患者术后更高的死亡率相关。

- 3. 降低生存率和缩短生存期: 综合分析显示,接受异体输血的患者群体,其长期生存率和中位生存期均劣于未接受输血的对照组。

- 4. 增加感染和并发症风险: 异体输血本身就是一种“液体器官移植”,可能引发输血反应、传播疾病,并因免疫抑制而增加术后感染(如肺炎、切口感染)等并发症的发生率。

基于以上强有力的证据,指南给出了一个明确的建议:从平衡利弊的角度出发,恶性肿瘤患者应尽可能避免在围手术期接受异体输血。 这一结论为我们转向寻找更安全的替代方案——如自体血回输——提供了充分的理由。

自体血回输(IOCS):理论风险与现实安全的再评估

既然异体输血存在诸多弊端,那么术中自体血回输(Intraoperative Cell Salvage, IOCS)能否成为更优选择呢?其最大的理论风险在于可能将手术区域的肿瘤细胞重新输回患者体内。

然而,随着技术的进步,这一风险正在被有效控制。现代的自体血回收系统通常包含以下关键步骤来确保血液安全:

- 吸引与抗凝: 使用专门的双腔吸引管,在吸引血液的同时混入抗凝剂,防止血液凝固。

- 过滤与离心: 回收的血液首先会经过多层过滤,去除大的组织碎屑和脂肪颗粒。随后,通过高速离心和洗涤,将红细胞与含有肿瘤细胞、细胞因子、激活的凝血因子等有害成分的血浆分离开。

- 白细胞滤除: 大多数先进的设备还会配备专门的白细胞滤除器(Leukocyte Depletion Filter),能够高效去除血液中包括肿瘤细胞在内的有核细胞,进一步提高回输血液的安全性。

越来越多的临床研究报道指出,在严格遵守操作规范并使用现代化设备的前提下,术中自体血回输并不会增加恶性肿瘤患者的转移和复发率。相反,它带来的益处是显而易见的:

- 节约宝贵的血资源: 缓解临床用血紧张的局面。

- 避免异体输血风险: 杜绝了溶血反应、过敏反应、输血传播疾病以及免疫抑制等风险。

- 提供“最新鲜”的血液: 回输的红细胞携氧能力和生理功能均优于库存的异体血。

指南核心建议概览:规范操作是安全的关键

《恶性肿瘤患者术中自体血回输的临床实践指南》最终给出了七个方面的具体建议,为临床实践提供了详尽的操作蓝图。这些建议覆盖了从患者选择到血液回输的全过程,确保了技术的安全、有效应用。

虽然我们无法在此一一详述所有建议的细节,但其核心精神可以概括为:在特定条件下,对特定的肿瘤患者,采用特定的技术流程,自体血回输是安全的。 指南可能对以下方面做出了明确规定:

- 适应症与禁忌症: 明确了哪些类型的肿瘤手术(如泌尿系统肿瘤、骨肿瘤、肝癌等)适合采用自体血回输,而哪些情况(如存在严重感染、血液被消化道内容物污染等)应被视为禁忌。

- 设备与耗材标准: 推荐使用具备高效洗涤和白细胞滤除功能的设备。

- 操作流程规范: 对血液吸引、处理、储存和回输的每一步都提出了标准化要求。

- 知情同意: 强调在术前必须与患者及家属进行充分沟通,详细告知自体血回输的潜在益处与风险,并签署知情同意书。

结论:与您的医生共同做出明智决策

总而言之,这份权威指南的发布,为恶性肿瘤手术中的自体血回输应用提供了强有力的科学支持和明确的行动指导。它告诉我们,在现代医疗技术的保障下,我们不必再“谈虎色变”,自体血回输已从一个充满争议的话题,转变为一个在特定条件下安全、有效的临床选择。

对于即将接受手术的癌症患者而言,了解这一信息至关重要。您可以主动与您的主刀医生和麻醉医生探讨手术中的输血方案,询问是否可以考虑采用自体血回输技术,以最大程度地降低输血风险,改善手术预后。

在复杂的抗癌道路上,每一个治疗决策都可能影响最终的结果。获取全面、准确的医疗信息是做出正确选择的第一步。如果您对治疗方案、前沿技术或药物有任何疑问,MedFind的AI问诊服务可以为您提供7×24小时的个性化信息支持。同时,欢迎访问我们的抗癌资讯版块,获取更多最新的诊疗指南和研究进展,助您在抗癌之路上走得更稳、更远。MedFind致力于成为您最值得信赖的抗癌伙伴。