大脑“无菌区”的颠覆:肿瘤内发现细菌踪迹

大脑,作为人体的“司令部”,一直以来被一层名为“血脑屏障”的精密结构严密保护着,使其成为一个相对“无菌”的圣地。然而,一项发表在国际顶级医学期刊《自然·医学》(Nature Medicine)上的研究彻底颠覆了这一传统认知。来自德克萨斯大学MD安德森癌症中心等顶尖机构的科学家们首次证实,在原发性和转移性脑肿瘤内部,竟然存在着细菌的“身影”。

这一发现对于脑肿瘤患者,尤其是恶性程度极高的脑胶质瘤患者来说,无疑投下了一颗重磅炸弹。脑肿瘤在全球范围内的发病率虽然不算最高,但其治疗难度和高死亡率一直困扰着医学界。在中国,脑胶质瘤作为最常见的原发性脑肿瘤,每年新增病例超过7万,患者的五年生存率不足30%。在现有治疗手段(手术、放疗、化疗)效果有限的背景下,寻找新的治疗靶点和策略显得尤为迫切。而这些潜藏在肿瘤内部的“神秘住客”——细菌,可能就是我们一直在寻找的、能够改变游戏规则的关键一环。

严谨验证:如何确保脑瘤细菌发现的可靠性?

近年来,关于肿瘤内部是否存在微生物组的讨论一直存在争议,主要难点在于如何排除样本污染,并证实这些微生物确实“定居”在肿瘤组织内,而非偶然过客。为了确保研究结果的科学性和可靠性,该研究团队采用了堪称“侦探级”的多重验证手段。

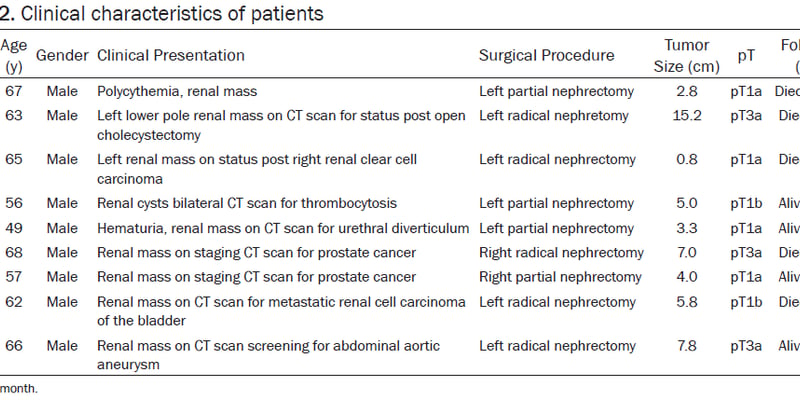

这项前瞻性、多中心的研究共分析了来自221名患者的243份样本,其中包括168份脑胶质瘤和脑转移瘤样本,以及75份非肿瘤或瘤旁组织作为对照。研究人员通过一系列高精尖技术,构建了完整的证据链:

- 荧光原位杂交(FISH)与免疫组化(IHC):这些技术就像给细菌装上了“GPS定位器”和“身份识别器”。研究人员利用特异性探针,在显微镜下清晰地观察到细菌的遗传物质(16S rRNA)和细胞壁成分(脂多糖LPS)存在于肿瘤细胞、免疫细胞和基质细胞的内部,而不仅仅是漂浮在组织间隙。

- 高分辨率空间成像:通过先进的成像技术,研究团队能够绘制出细菌在肿瘤微环境中的精确空间分布图,揭示它们并非随机散落,而是与特定的细胞类型和区域存在关联。

- 定制化基因测序流程:为了排除环境污染,研究人员建立了极其严格的16S和宏基因组测序流程,并与多种阴性对照进行比较,最终识别出了与脑肿瘤内细菌信号相关的特定菌群。

- 微生物培养验证:有趣的是,当研究人员尝试用标准的培养方法来“复活”这些肿瘤内的细菌时,却未能获得易于培养的微生物。这暗示这些细菌可能处于一种特殊的生存状态,例如代谢不活跃或已死亡,但它们的“遗骸”(如DNA和LPS)仍然能够持续影响着肿瘤微环境。

正如研究负责人Jennifer Wargo教授所言:“这项工作为我们理解脑肿瘤的生物学行为打开了一个全新的维度。通过绘制微生物元素如何影响脑肿瘤微环境的图谱,我们或许能找到改善患者预后的全新治疗策略。”

空间之谜:细菌与脑肿瘤微环境的“亲密关系”

这项研究最引人入胜的发现,在于揭示了细菌与肿瘤微环境之间复杂的“邻里关系”。肿瘤并非仅仅是癌细胞的无序堆积,而是一个由癌细胞、免疫细胞、血管、基质细胞等多种成分构成的复杂生态系统,即肿瘤微环境(TME)。这个微环境的“风水”直接决定了肿瘤的生长、转移和对治疗的反应。

空间分析结果显示,细菌16S信号的分布与肿瘤内的抗菌反应和免疫代谢特征表现出显著的相关性。简单来说,哪里有细菌信号,哪里的免疫细胞活动和代谢状态就可能发生改变。这表明,这些细菌或其代谢产物可能正在与肿瘤内的免疫细胞进行“对话”,从而影响着抗肿瘤免疫反应的强度。

更令人深思的是,研究人员发现,肿瘤内检测到的细菌序列与患者匹配的口腔和肠道微生物组存在重叠。这一发现为“跨区域连接”提供了线索,暗示着大脑与远端微生物群落之间可能存在着某种神秘的联系。这就像在大脑这座“孤岛”上,发现了来自口腔或肠道“大陆”的访客,它们可能通过血液循环、淋巴系统甚至神经通路,突破了血脑屏障的封锁,最终在肿瘤这片“新大陆”上定居并施加影响。

临床启示与未来展望:从“相关”到“因果”的探索之路

尽管这项研究具有里程碑式的意义,但研究人员也审慎地指出,目前的研究结果主要揭示了脑肿瘤内细菌存在与肿瘤微环境特征之间的“相关性”,而非直接的“因果性”。也就是说,我们还不能确定是细菌的存在导致了肿瘤的某些行为变化,还是肿瘤的特殊环境吸引了这些细菌的定居。

为了解答这些关键问题,科学家们正在积极探索以下几个方向:

- 溯源研究:这些细菌究竟是如何突破血脑屏障这道天堑的?是由于肿瘤新生血管的通透性增加,还是某些特定疾病状态(如牙龈疾病)或治疗副作用(如放化疗导致的粘膜屏障受损)为它们打开了方便之门?

- 机制探索:细菌或其代谢产物是如何具体地影响肿瘤微环境和免疫应答的?它们是激活了抗肿瘤免疫,还是反而帮助肿瘤实现了免疫逃逸?

- 临床转化:这无疑是患者最关心的问题。未来我们是否能通过调节口腔或肠道菌群(例如使用益生菌、抗生素或粪菌移植)来间接影响脑肿瘤的进展?或者,能否将这些肿瘤内的特定细菌作为新的治疗靶点,开发出靶向性的“抗菌抗癌”疗法?

MedFind专家解读:脑瘤微生物组研究对患者的意义

这项研究为脑肿瘤,特别是脑胶质瘤的治疗带来了全新的视角。它告诉我们,抗癌战争的战场不仅仅局限于癌细胞本身,更在于整个肿瘤微环境的复杂生态。这些微小的细菌,可能是决定战局走向的“X因素”。

对于正在与脑肿瘤抗争的患者和家属而言,这一发现意味着未来的治疗可能不再是单一的“杀敌”模式,而会转向更加综合的“生态调控”策略。例如,在接受标准治疗的同时,通过调理肠道菌群来增强免疫疗法的效果,或者检测肿瘤内的细菌特征来预测患者对特定疗法的反应,这些都可能成为现实。如果您对自己的病情或最新的治疗方案有任何疑问,不妨尝试MedFind的AI问诊服务,获取专业的第二诊疗意见。

总而言之,这项研究不仅挑战了“大脑无菌”的百年认知,更为脑肿瘤治疗的未来开辟了一条充满希望的全新道路。随着研究的不断深入,我们有理由相信,这些曾经被忽视的“神秘住客”,终将从“不速之客”转变为我们对抗疾病的强大“盟友”。MedFind将持续关注脑肿瘤领域的最新研究进展,为您带来更多前沿抗癌资讯,并在未来第一时间为患者提供便捷的购药渠道,助力您走在抗癌之路的前沿。