技术革新:产量提升20倍的高效分离法

为了克服传统研究方法中样本量不足和分离耗时的瓶颈,研究团队进行了两项关键优化。首先,他们采用3D中空纤维生物反应器来培养结直肠癌细胞,模拟更接近体内的生长环境。结果令人振奋:与传统的2D平面培养相比,3D培养模式下外微粒和超级微粒的蛋白产量惊人地提升了20倍,彻底解决了样本获取难的问题。

其次,团队开发了一种基于快速蛋白液相色谱-尺寸排阻色谱(FPLC-SEC)的新型分离技术。该方法不仅比传统的超速离心法(UC)更快速,还能有效避免纳米颗粒在分离过程中发生聚集,保证了样本的质量和后续分析的准确性。

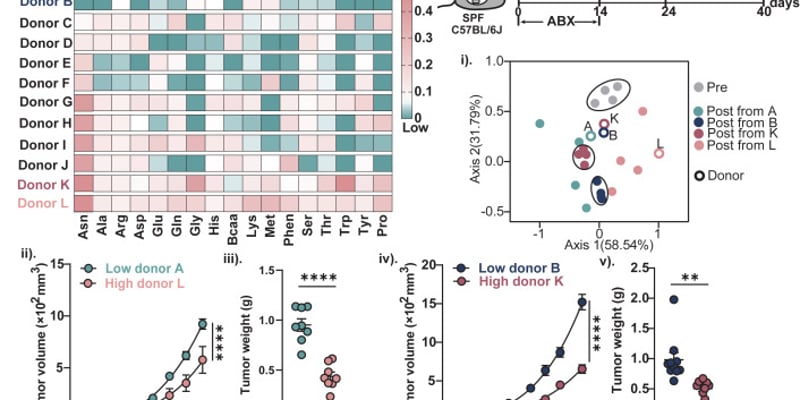

图1:细胞外囊泡(EV)与非囊泡纳米颗粒(NVEP)的表征

多组学深度解析:揭示不同颗粒的“身份密码”

蛋白质组:稳定的“身份证”,不受外界干扰

通过蛋白质组学分析,研究人员发现这三种纳米颗粒(EV、外微粒和超级微粒)各自拥有独特的蛋白质图谱,如同它们的“身份证”。最关键的是,这种蛋白质特征非常稳定,不受细胞培养方式(2D或3D)或分离技术(UC或FPLC-SEC)的影响。

- 细胞外囊泡(EV):富含ALIX、TSG101等经典的囊泡标志物。

- 外微粒和超级微粒:则携带了大量代谢酶(如ENO1)和特定的蛋白片段(如DDR1-ECD、TGFBi)。

这一发现意义重大,意味着蛋白质谱可以作为鉴定和区分这些纳米颗粒的可靠依据。研究还进一步揭示了超级微粒内部存在多样性,为后续的功能研究提供了精确分离的工具。

图2:蛋白质组学分析揭示不同颗粒的差异

小RNA与脂质组:动态变化的“随身行李”

与稳定的蛋白质“身份证”不同,这些纳米颗粒携带的小RNA(sRNA)和脂质等“随身行李”则会随着外界条件的变化而改变。

- 小RNA(sRNA)分析:研究发现,培养方式(2D vs 3D)和分离技术(UC vs FPLC-SEC)都会显著影响sRNA的种类和修饰水平。例如,3D培养的超级微粒富含Y RNA和rRNA的衍生片段,而2D培养的则富含miRNA。这些变化可能直接影响sRNA的生物学功能。

- 脂质组学分析:结果显示,细胞外囊泡(EV)的脂质含量远高于另外两种颗粒。同样,培养和分离方法也会改变外微粒和超级微粒的脂质构成,例如3D培养会增加神经酰胺等生物活性脂质的含量。

这些发现提醒科研人员,在进行相关功能性研究时,必须严格标准化实验条件,以确保结果的可靠性和可比性。如果您对自身的病情和治疗方案有疑问,可以尝试使用MedFind AI问诊服务,获取专业的参考信息。

图3:小RNA含量分析

图4:脂质组学分析

研究意义与未来展望:迈向结直肠癌精准诊疗新时代

这项研究的意义是多方面的。它不仅为结直肠癌相关研究提供了高效、可靠的样本制备方法,更通过系统性的多组学分析,清晰地揭示了不同细胞外纳米颗粒的内在特征及其稳定性差异。

这些发现为未来开发基于细胞外囊泡的结直肠癌早期诊断标志物和新型治疗靶点奠定了坚实的科学基础。随着研究的深入,这些微小的“信使”有望在结直肠癌的精准诊疗中扮演关键角色,为患者带来新的希望。为了方便全球科研人员利用这些宝贵数据,研究团队还开发了一个在线多组学查询工具(Superomics)。

如果您希望了解更多关于结直肠癌的前沿疗法和药物信息,可以访问MedFind,获取专业的抗癌资讯与服务。

图5:Superomics 在线查询门户