引言:癌症转移的“种子与土壤”之谜

肿瘤转移是癌症患者面临的最大挑战之一,约90%的癌症相关死亡都与它有关。许多患者和家属都有一个共同的疑问:为什么癌细胞不像蒲公英一样随机飘散,而是似乎有目的地“定居”在某些特定器官,如肝脏、肺部、骨骼或大脑?

早在1889年,科学家就提出了著名的“种子与土壤”学说。该学说形象地将癌细胞比作“种子”,将我们身体的各个器官比作“土壤”。“种子”能否成功生根发芽,不仅取决于种子本身的特性,更依赖于“土壤”是否适宜其生长。这种癌细胞对特定器官的偏好性转移,医学上称为“嗜器官性转移”。本文将为您深入浅出地揭开这一复杂过程的神秘面纱,帮助您理解其背后的机制,以及这对癌症治疗的深远意义。

一、 肿瘤转移的“通用法则”:癌细胞的必备生存技能

在踏上转移之旅前,无论最终目的地是哪里,癌细胞都必须掌握一套“通用生存技能”,这包括:

- 基因变异:癌细胞通过积累基因突变,获得了脱离原发肿瘤、侵入血管等“旅行”能力。这些突变就像是它们的“通行证”。

- 代谢重塑:癌细胞会调整自己的新陈代谢方式,比如著名的“瓦博格效应”(即大量消耗葡萄糖),以确保在漫长而艰难的旅途中拥有充足的“能量补给”。

- 免疫逃逸:为了躲避人体免疫系统的追杀,癌细胞会伪装自己,分泌抑制免疫功能的物质,仿佛穿上了一件“隐形斗篷”,从而在血液循环中存活下来。

这些是所有转移性癌细胞共有的基本特征,但要实现对特定器官的精准打击,还需要更复杂的策略。

二、 “种子”与“土壤”的精准匹配:嗜器官性转移的选择机制

癌细胞(种子)与特定器官(土壤)之间的相互选择和适应,是嗜器官性转移的核心。这个过程环环相扣,缺一不可。

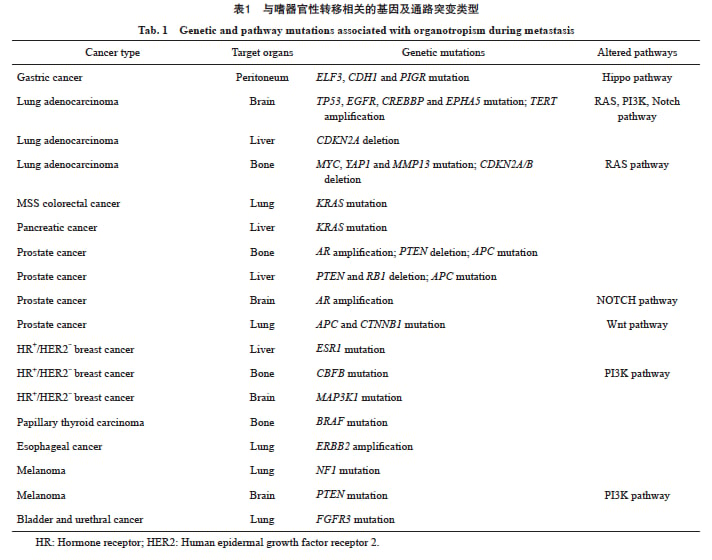

1. 基因决定“种子”的去向

肿瘤的基因特征在很大程度上决定了其转移的倾向性。研究发现,特定的基因突变与特定器官的转移密切相关。例如,在乳腺癌中,携带KEAP1、KIT等突变的循环肿瘤细胞(CTC)更容易发生骨转移,而携带APC、FLT3等突变的则更倾向于肺转移。这说明,癌细胞的遗传背景为其预设了可能的“导航路线”。

2. 癌细胞如何为自己“铺路”?——转移前微环境的形成

在癌细胞大部队到达之前,原发肿瘤会像一个“指挥部”,通过分泌细胞外囊泡、细胞因子等信号物质,远程改造目标器官的环境。这些信号物质如同“先遣队”,可以:

- 抑制局部免疫:在目标器官(如肝脏、肺部)提前建立一个免疫抑制的“安全区”。

- 改造组织结构:使目标器官的组织结构变得松散,便于后续癌细胞的侵入和定植。

- 准备营养环境:为即将到来的癌细胞准备好它们偏爱的“食物”。

这个过程被称为“转移前微环境”的形成,相当于为“种子”提前准备好一片肥沃的“土壤”。

3. 循环系统中的“生存挑战”与“搭便车”策略

进入血液或淋巴系统的癌细胞(即循环肿瘤细胞,CTC)面临着巨大的生存压力。单个癌细胞非常脆弱,容易被免疫系统清除。因此,它们常常采取“抱团取暖”的策略,形成细胞簇。这些细胞簇不仅能更好地抵抗循环系统中的各种压力,其转移效率也比单个细胞高出数十倍。这种现象在乳腺癌、结直肠癌等多种癌症的肺转移中都得到了证实。

4. 与靶器官的“第一次亲密接触”

当癌细胞到达目标器官时,它们需要穿过血管壁,才能真正进入器官组织。这个过程也充满了选择性。不同器官的血管内皮细胞结构不同,癌细胞会利用特定的分子“钥匙”(如整合蛋白、趋化因子受体)来识别并“解锁”特定器官的血管壁,从而实现精准“登陆”。成功登陆后,一些癌细胞可能不会立即增殖,而是进入“休眠”状态,等待合适的时机再“苏醒”,形成可见的转移灶。

三、 落地生根:癌细胞如何适应并改造新“土壤”?

成功定植后,癌细胞还需进一步适应并改造新的“土壤”,才能茁壮成长。

- 代谢适应:不同器官的营养环境千差万别。癌细胞表现出惊人的代谢灵活性,它们会“入乡随俗”,调整自己的能量获取方式。例如,肝转移的癌细胞可能更依赖糖酵解,而肺转移的癌细胞则可能更多地使用氧化磷酸化。

- 免疫改造:癌细胞会“策反”目标器官的免疫细胞。例如,在肝脏,它们会诱导巨噬细胞等转变为促进肿瘤生长的“帮凶”;在脑部,它们会利用血脑屏障的免疫豁免特性,并诱导小胶质细胞形成一个免疫抑制的微环境。

- 基质重塑:癌细胞还会改变周围组织的物理特性,如基质的硬度,为自己创造一个更舒适的“家”。

四、 理解转移机制对癌症治疗的重大意义

深入理解肿瘤嗜器官性转移的机制,对于制定有效的癌症治疗策略至关重要。这不仅仅是满足科学上的好奇心,更是为了改善患者的预后。

首先,不同器官的转移灶对治疗的反应可能完全不同。例如,胰腺癌的肺转移患者通常比肝转移患者预后更好,并且对免疫治疗的反应性也更佳,这可能与肝脏独特的免疫耐受环境有关。

其次,通过分析原发肿瘤的基因特征,我们有望预测其最可能转移到哪个器官,从而进行针对性的监测和早期干预。更重要的是,针对驱动特定器官转移的关键分子和信号通路,可以开发出更精准的靶向治疗药物,从根源上阻断或延缓转移的发生。

对于已经发生转移的患者,结合转移器官的组织特性、代谢特点和免疫状态,有助于医生制定更加个性化的综合治疗方案,优化药物组合,从而最大限度地提高治疗效果,延长患者的生存期。

总结

肿瘤的嗜器官性转移是一个由“种子”(癌细胞)和“土壤”(靶器官)共同决定的复杂过程。它涉及基因、代谢、免疫和物理环境等多层面的相互作用。虽然这一过程极其复杂,但随着科学研究的不断深入,我们正逐步揭示其内在规律。这些知识的每一次突破,都为开发更有效的抗转移治疗策略带来了新的希望,最终将惠及广大癌症患者。