引言:结直肠早癌病理诊断的重要性

随着内镜筛查技术的普及,越来越多的结直肠癌在早期阶段被发现。对结直肠早癌进行准确的病理诊断和分期,对于评估预后、指导后续治疗(如决定是否需要补充手术或选择特定药物)至关重要。本文将详细梳理结直肠早癌病理诊断中的关键概念和评估要点。

一、核心病理诊断术语辨析

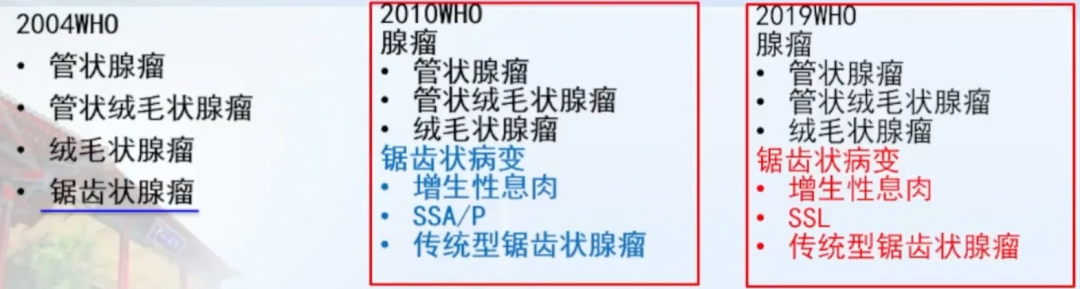

上皮内瘤变 (Intraepithelial Neoplasia) vs 异型增生 (Dysplasia)

这两个术语常用于描述癌前病变。虽然2010年第4版WHO消化系统肿瘤分类曾推广使用“上皮内瘤变”,但在最新的2019年第5版WHO分类中,推荐在整个消化道统一使用“异型增生”这一术语来描述。了解这些术语的演变有助于准确解读病理报告。

二、结直肠癌前病变与腺癌定义

癌前病变分类:

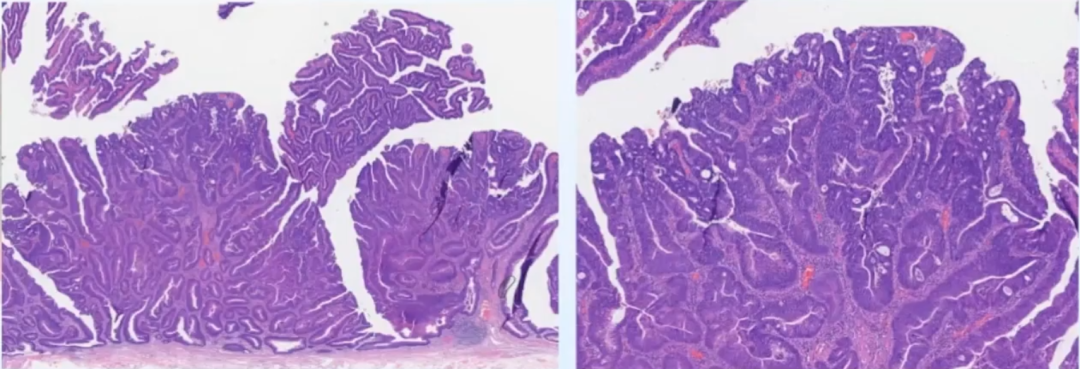

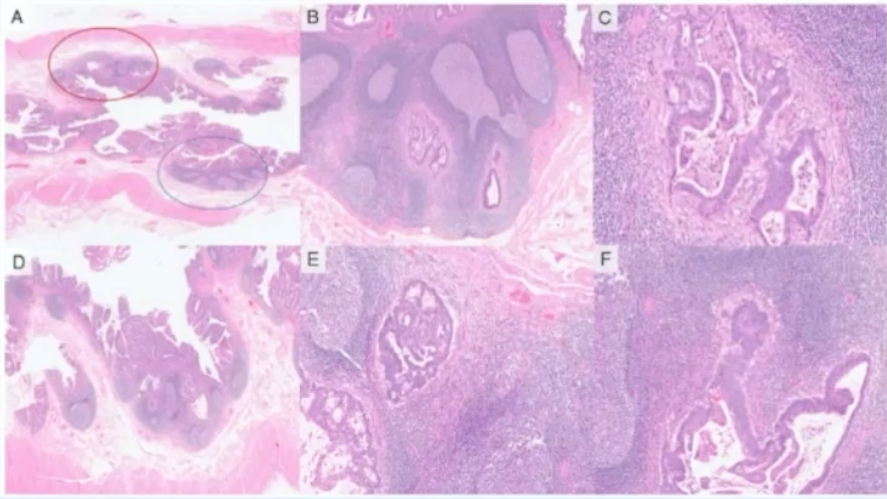

结直肠癌的发生发展通常经历一系列癌前病变,主要包括传统腺瘤、锯齿状病变等。下图展示了主要的癌前病变类型:

腺癌 (Adenocarcinoma) 的定义:

根据2019年WHO分类,腺癌通常指肿瘤细胞突破黏膜肌层侵犯至黏膜下层。对于那些形态学符合腺癌特征但仍局限于黏膜层内的病变(即未突破黏膜肌层),WHO倾向于将其归类为高级别异型增生。然而,在日本的分类体系中,这类病变则被诊断为黏膜内腺癌(Intramucosal Adenocarcinoma)。

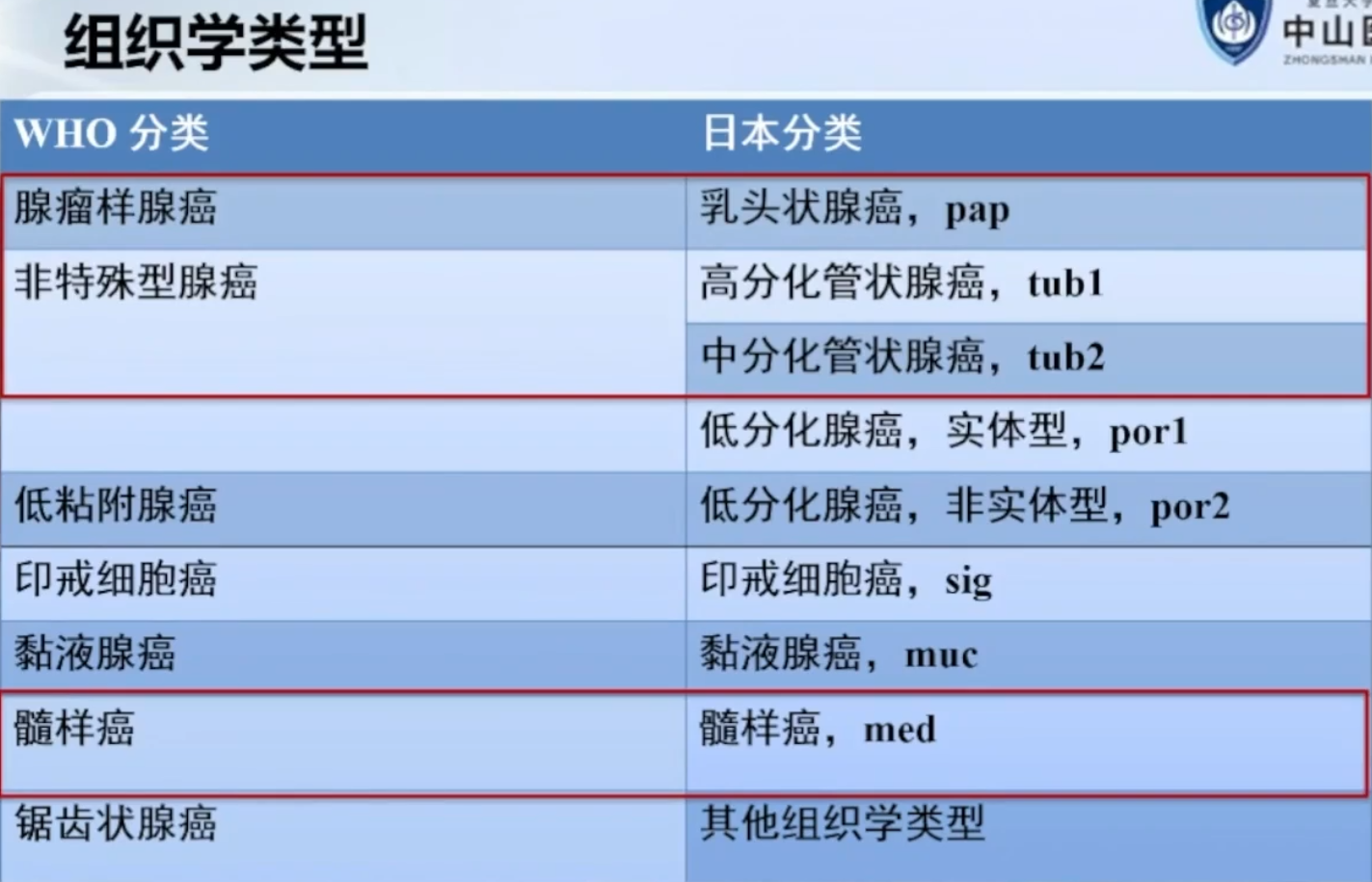

三、WHO分类与日本分类的主要差异

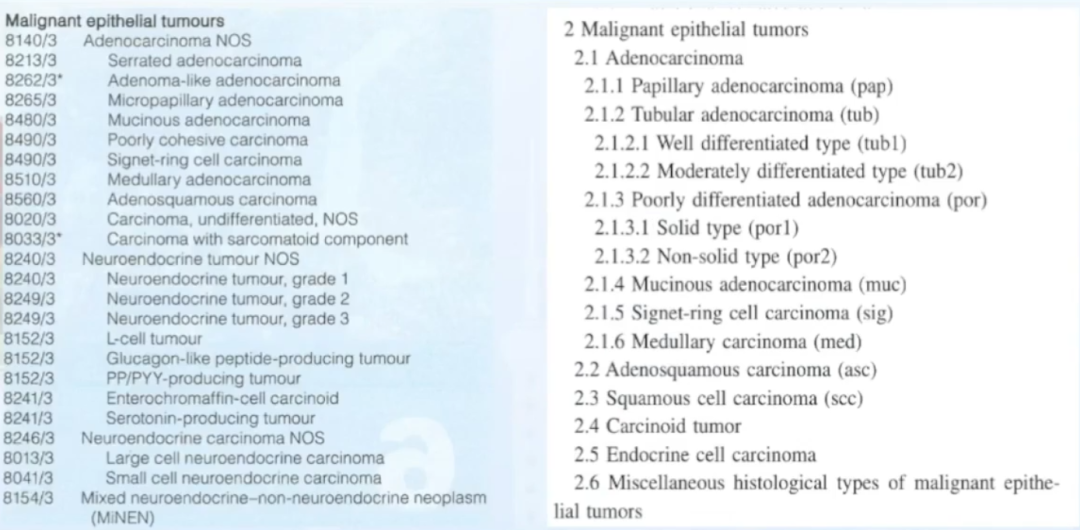

在结直肠病变的诊断上,国际通用的WHO分类与日本的分类体系存在一些差异,尤其是在高级别病变和癌的定义及亚型划分上。

- 高级别病变:WHO分类中的“高级别异型增生/上皮内瘤变”大致对应日本分类中的“黏膜内腺癌”。

- 腺瘤分类:WHO将锯齿状腺瘤归入独立的锯齿状病变类别,而日本分类仍将其视为腺瘤的一个亚型。

- 癌的亚型:两者在非特殊类型腺癌、黏液腺癌、印戒细胞癌、髓样癌等部分类型上有一致性,但在其他亚型(如WHO的锯齿状腺癌、微乳头腺癌 vs 日本的管状腺癌、乳头状腺癌等)的划分上存在差异,这主要源于分类依据的不同(WHO侧重形态学,日本分类结合形态学和分化程度)。

四、消化道癌pT分期(基于NCCN指南)

准确的pT分期是评估结直肠早癌侵袭程度的关键:

- pTis:原位癌或黏膜内癌。指肿瘤细胞局限于黏膜层内(包括固有层和黏膜肌层),未侵犯至黏膜下层。

- pT1:肿瘤侵犯黏膜下层。NCCN指南中,结直肠癌的pT1期不进一步区分pT1a和pT1b。

五、早期肠癌内镜下黏膜剥离术(ESD)标本的病理报告要求

对于通过ESD切除的早期肠癌标本,一份规范的病理报告应包含以下关键信息,这些信息直接影响临床决策:

- 大体类型:根据内镜下观察(如巴黎分型)。

- 肿瘤大小。

- 组织学分型:如管状腺癌、乳头状腺癌、低分化腺癌等。

- 浸润深度:是判断是否需要追加手术的核心指标。

- 脉管侵犯(淋巴管/静脉):提示转移风险。

- 肿瘤出芽(Tumor Budding):与预后不良相关。

- 切缘状态(水平和垂直):判断肿瘤是否完整切除。

- 浸润模式。

- 周围黏膜病变情况。

明确这些病理细节有助于医生判断ESD治疗是否彻底,以及患者后续是否需要进一步治疗。若对报告解读有疑问,可考虑使用专业的AI问诊服务获取辅助信息。

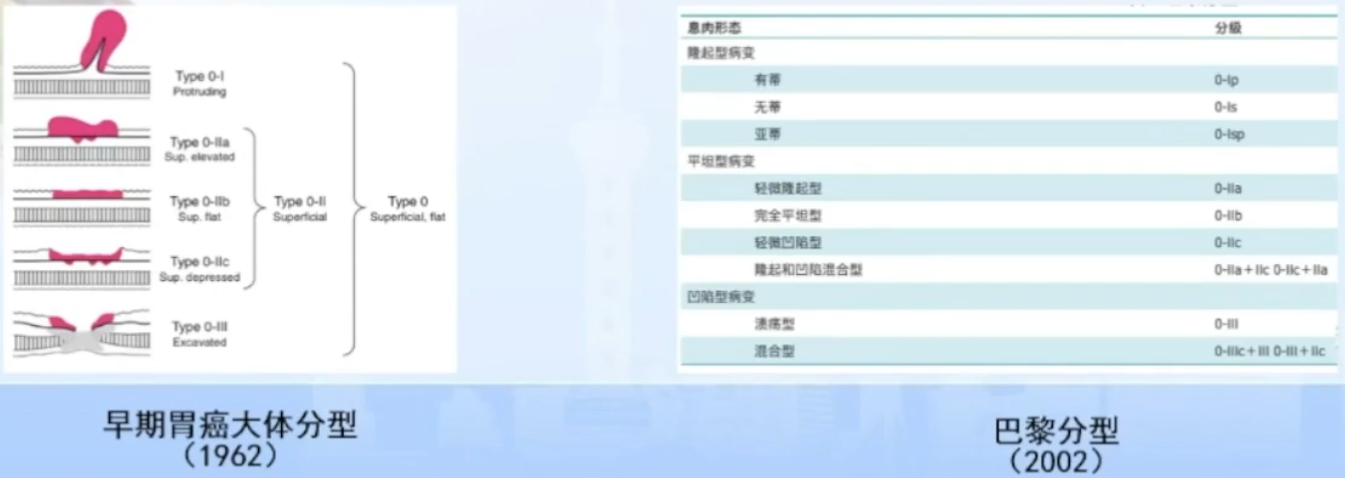

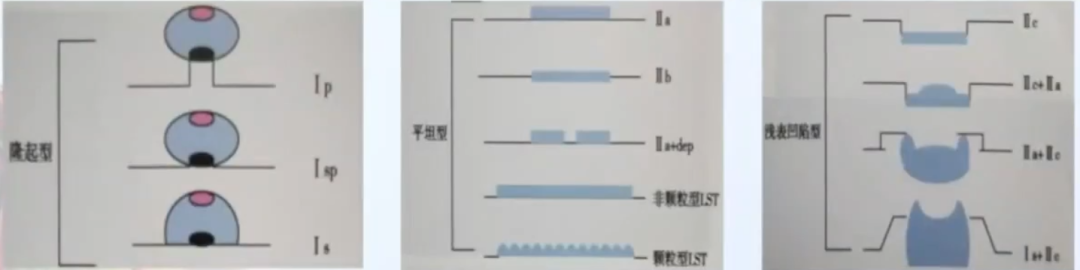

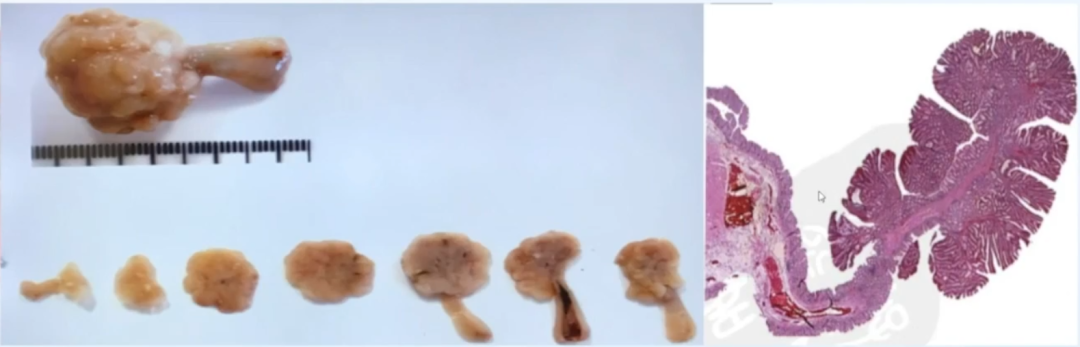

六、肠道早期病变的大体与内镜分型

病变在体时的内镜下形态最为准确。常用的分型包括早期胃癌大体分型和更广泛应用于消化道的巴黎分型(2002)。

巴黎分型将表浅型病变分为隆起型(0-Ⅰ)、平坦型(0-Ⅱa, Ⅱb, Ⅱc)和凹陷型(0-Ⅲ)。侧向发育型肿瘤(LST)是指直径>10mm,主要沿肠壁侧向扩展的扁平病变,根据表面形态分为颗粒型和非颗粒型。

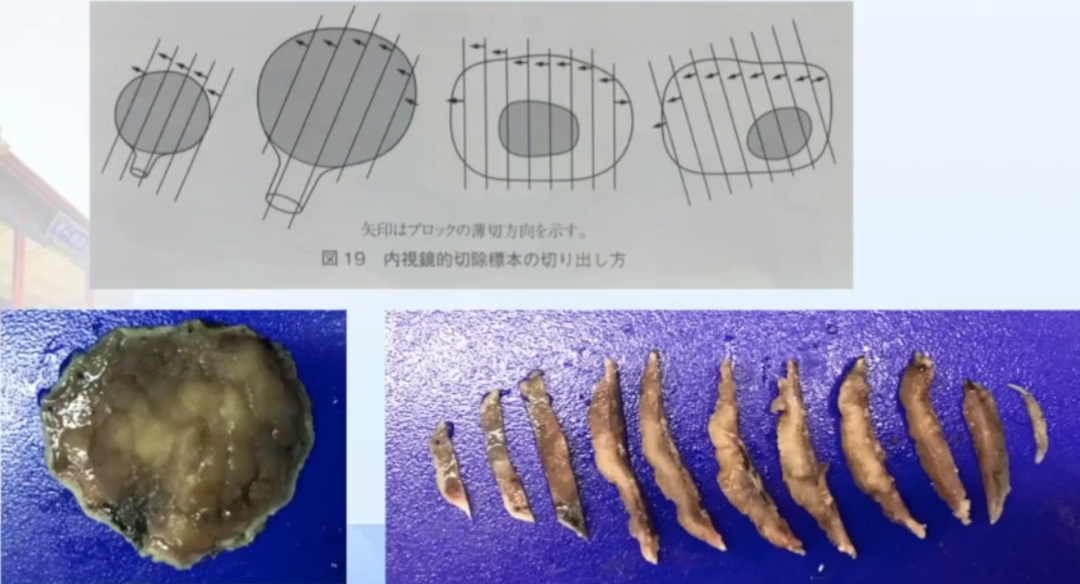

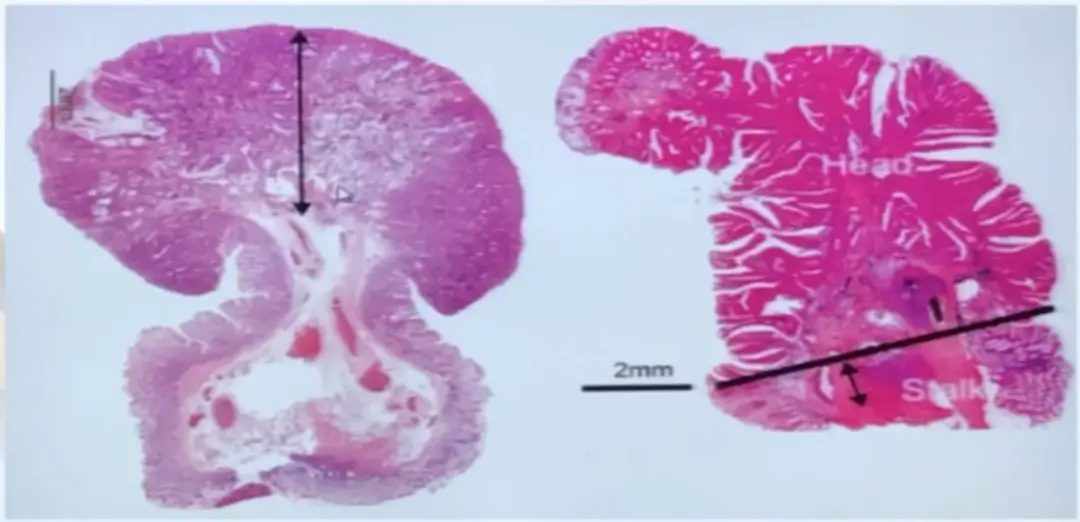

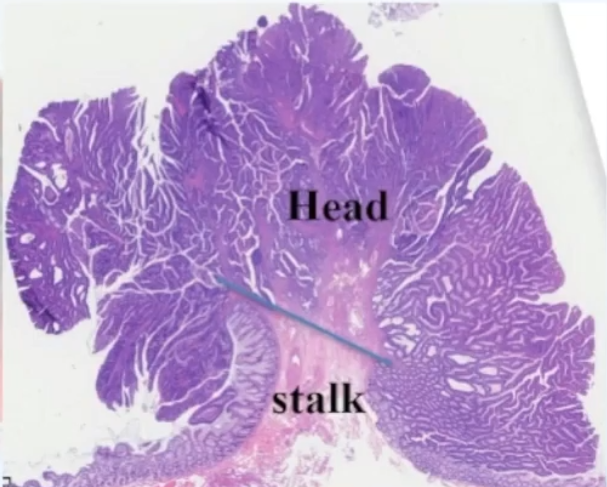

七、规范化取材与病理评估

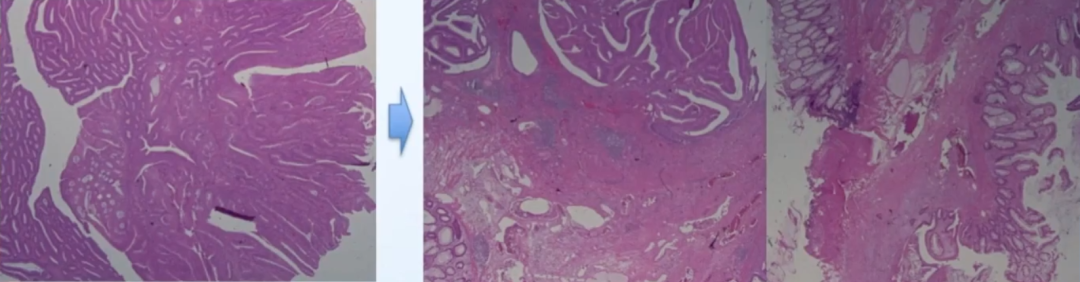

规范化取材是准确病理评估的基础。标本离体后应尽快固定并进行标记,确保切片方向正确,能够清晰展示病变的浸润深度和切缘状态,尤其对于有蒂病变。

不正确的包埋方向可能导致无法准确判断浸润层次,需要重新包埋制片。

八、组织学类型与内镜治疗适应症

不同的组织学类型具有不同的生物学行为和内镜治疗适应症。例如,分化好的腺癌通常是内镜切除的适应症,而低分化腺癌、印戒细胞癌等则往往需要外科手术。

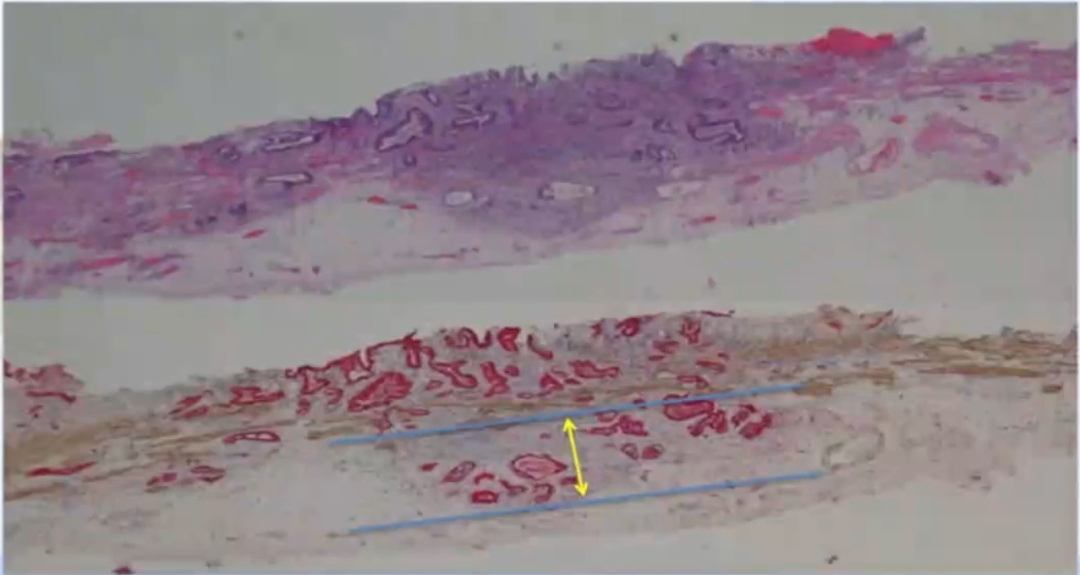

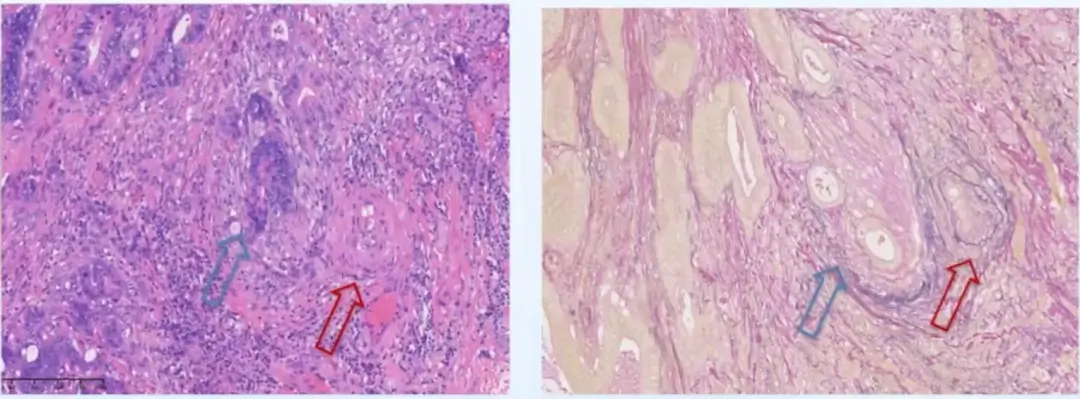

九、浸润深度的精确评估

评估肿瘤细胞侵犯黏膜下层的深度(SM浸润深度)对判断淋巴结转移风险和决定是否追加手术极为重要。

- pT1a (M): 肿瘤局限于黏膜层(固有层、黏膜肌层)。

- pT1b (SM): 肿瘤侵犯黏膜下层。

- SM分级 (JSCCR标准):SM1: 浸润深度 < 1000μm (通常认为淋巴结转移风险低)。

- SM2: 浸润深度 ≥ 1000μm。

- SM3: 浸润达黏膜下层下1/3 (仅在切除深度达固有肌层时使用)。

测量方法:

- 经典方法:从黏膜肌层下缘至肿瘤浸润最深处测量。适用于黏膜肌层完整或未完全破坏的情况。

- 替代方法:当黏膜肌层被破坏时,可从邻近未受累黏膜肌下缘连线或肿瘤表面开始测量。

特殊情况:

- 有蒂病变深度测量:可能存在争议。需根据黏膜肌层是否可辨认、肿瘤与平滑肌关系等因素判断测量起点。

- 头浸润 (Head invasion):特指有蒂病变中,基线(两侧正常组织与肿瘤交界连线)以上部分的浸润,通常视为黏膜内病变。基线以下的浸润才算作黏膜下层浸润。

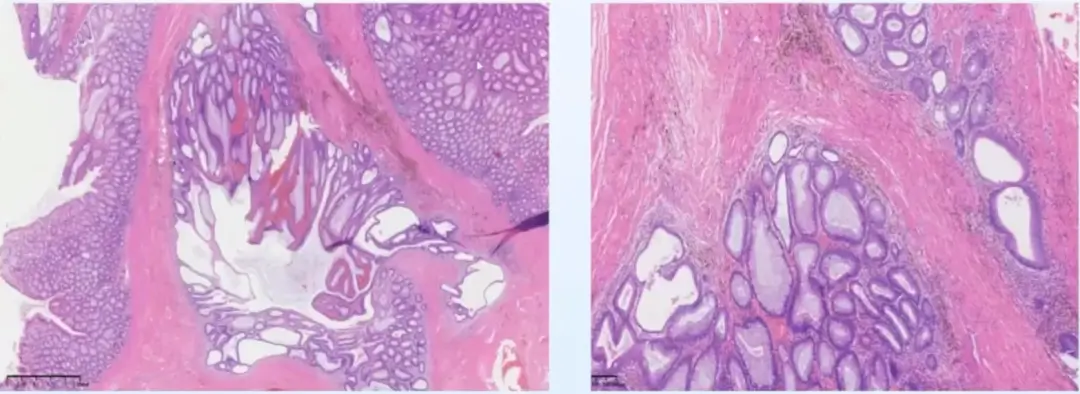

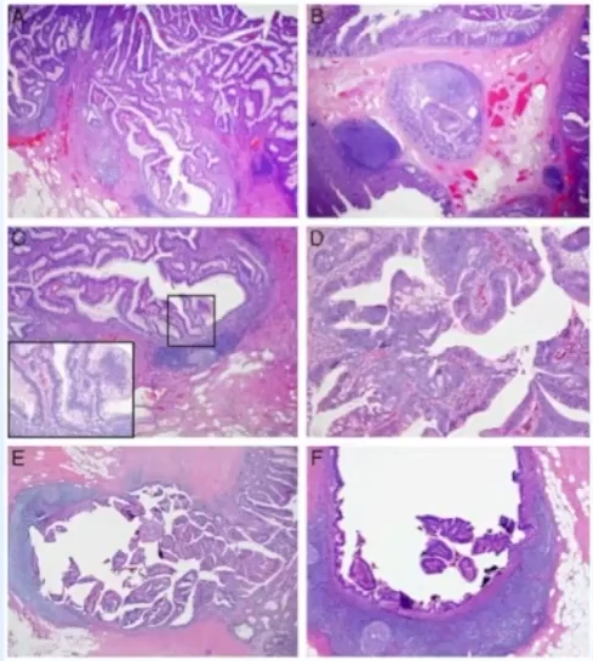

十、诊断陷阱:假浸润与淋巴腺复合体

- 假浸润 (Pseudoinvasion):指良性的腺瘤腺体异位到黏膜下层,常见于大的有蒂息肉(尤其乙状结肠),易误诊为癌。其特点是腺体形态与表面腺瘤一致,周围常有含铁血黄素沉积(提示陈旧出血),缺乏促纤维间质反应。

- 腺瘤累及淋巴腺复合体:少数情况下,腺瘤可累及黏膜下层的淋巴腺复合体,形成类似假浸润的表现。

- 淋巴腺复合体样癌:需要与上述情况鉴别,癌细胞浸润并伴有显著淋巴组织反应。

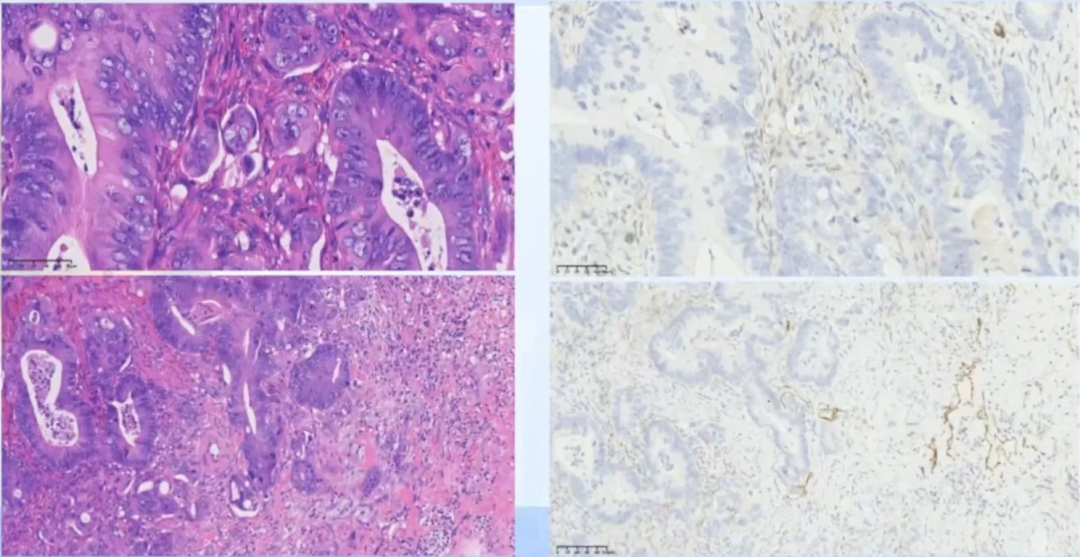

十一、脉管侵犯的评估

脉管侵犯是判断肿瘤转移潜能的重要指标。

- 淋巴管侵犯 (ly):ESD标本报告为ly(+)或ly(-)。手术标本根据侵犯程度分级(ly0-3)。免疫组化染色(如D2-40)有助于确认是否为淋巴管侵犯,区别于组织收缩造成的裂隙。

- 静脉侵犯 (V):ESD标本报告为V(+)或V(-)。手术标本分级(V0-3)。HE染色有时难以准确判断,弹力纤维染色(EVG)可以显示静脉壁的弹力纤维,有助于确认静脉侵犯。

十二、肿瘤出芽(Tumor Budding)的评估

肿瘤出芽指在肿瘤浸润前缘出现的单个或小簇(<5个)肿瘤细胞,脱离原有腺管结构。它是结直肠癌预后不良的独立危险因素。

- 评估方法:在HE切片上,于20倍物镜下选择出芽最密集的区域(hotspot)进行计数。

- 分级(日本标准):BD1 (0-4个), BD2 (5-9个), BD3 (≥10个)。

- 分级(ITBCC国际共识):低级别 (0-4个), 中级别 (5-9个), 高级别 (≥10个)。高级别出芽(BD3)通常提示需要更积极的治疗策略。

结语

对结直肠早癌标本进行细致、规范的病理诊断,准确评估组织学类型、浸润深度、脉管侵犯、肿瘤出芽和切缘状态等关键指标,是实现个体化精准治疗的基础。了解这些病理学要点,有助于患者和医生更好地沟通病情,共同制定最佳的治疗和随访计划。对于需要进一步了解治疗方案,如靶向药物或仿制药选择的患者,可以查阅相关抗癌资讯或咨询专业人士。MedFind致力于提供便捷的海外药物获取渠道,助力患者获得合适的治疗选择。